こんにちは、極予測やりとりAI というプロダクトの開発責任者をしている しゅん(@MxShun)です。

この記事では、疎結合アーキテクチャにおけるプロデューサ側でリクエストをバリデーションするという考え方と、ogen-go/ogen を利用した具体的な実装方法について詳しく説明します。

目次

疎結合アーキテクチャ

AWS Well-Architected Framework の「信頼性」を実現する手段の一つに 疎結合アーキテクチャ(以下、疎結合)があります。疎結合はコンポーネント間の結合度を下げることで、単一障害点をなくした可用性向上やスケーラビリティ向上による信頼性を実現します。そして、AWS では疎結合を可能にするサービスとして Elastic Load Balancing や Amazon SQS(以下、SQS)などのサービスを展開しています。

今回のワークロード

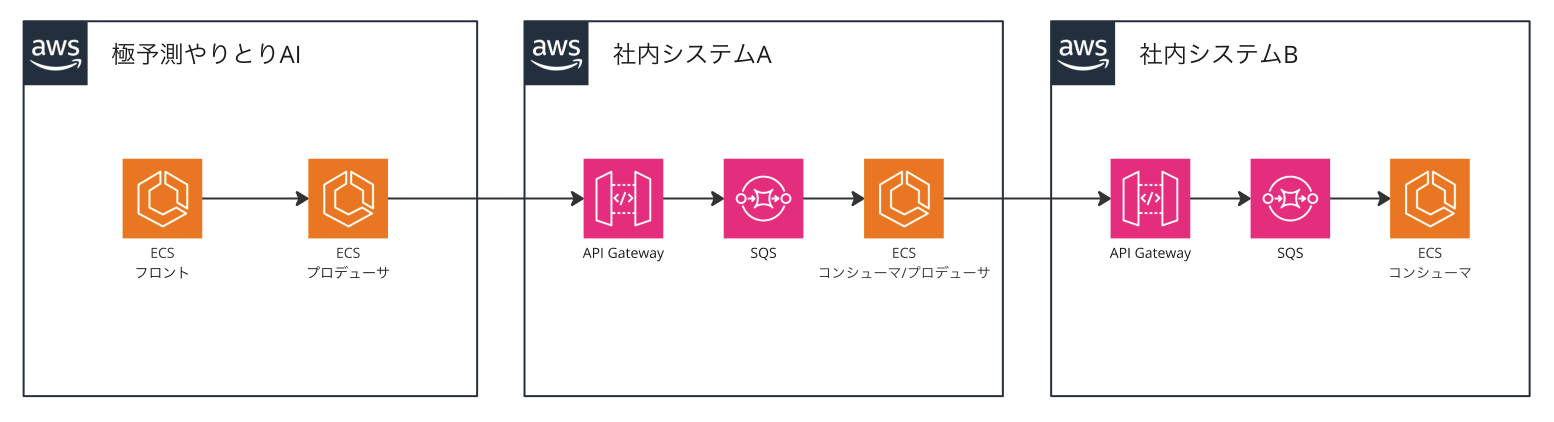

複数システムがバケツリレーでデータを渡し合うワークロードがあり、SQS を介したプロデューサ/コンシューマパターンでの疎結合を採用しました。

そのなかで私が開発責任者をしている「極予測やりとりAI」は、データの起点となるプロデューサの役割を担います。

疎結合における難点

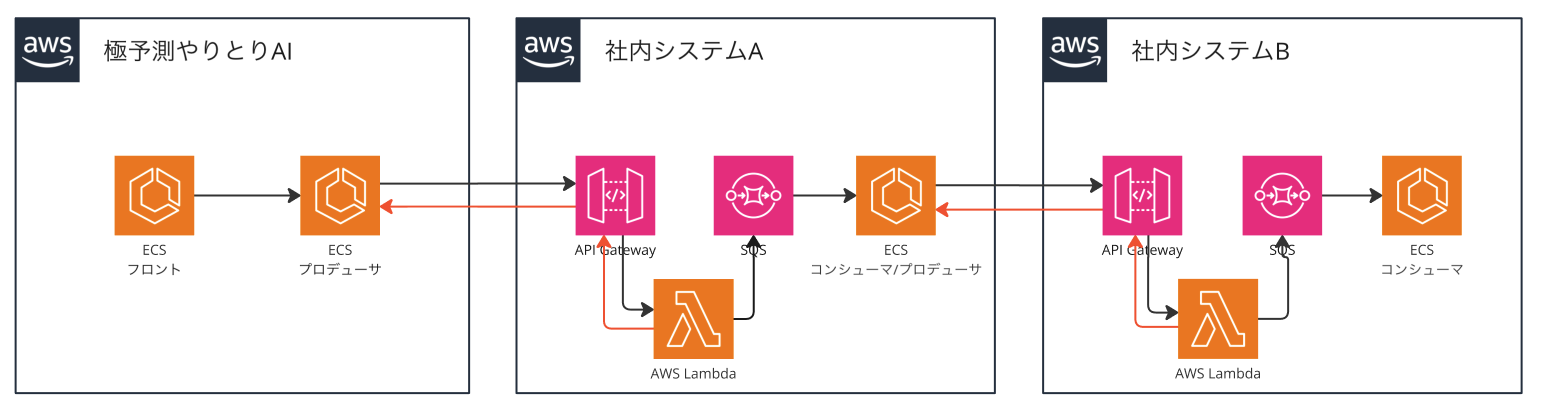

さて、上の図を見て「なぜ Amazon API Gateway が入っているのだろう?」と思われた方、鋭いです。

一般的にプロデューサが直接 SQS にエンキューする、もしくは ファンアウト を考慮して Amazon SNS トピックをサブスクライブするのがよくあるパターンだと思います。そして、Amazon API Gateway(以下、API Gateway)を入れた背景に疎結合における難点があります。

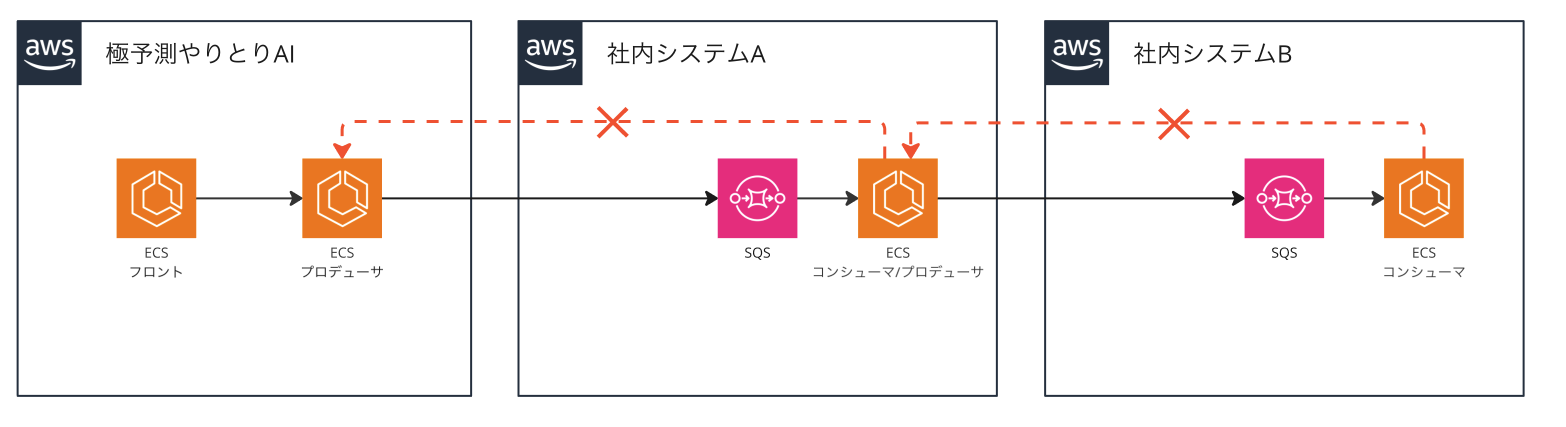

それはズバリ、データが一方通行 であるという点です。

コンシューマからプロデューサへ伸びる線がないため、リクエスト(プロデューサがコンシューマに渡すデータ)に不正があるような場合もコンシューマ側で何かしら対処する必要があります。

そこで、リクエストバリデーションを担う AWS Lambda を挟められるよう API Gateway を入れることにしました。

とは言え、今回のワークロードでデータを渡し合うのはいずれも社内システムです。AWS Lambda を挟められる余地は残しつつ、プロデューサ側が正しいリクエストを渡すだろうという信頼ベースでのデータの渡し合いを原則としました。

OpenAPI によるシステム間インタフェース定義

データの起点である極予測やりとりAIは 正しいリクエストを渡すことが重要 になります。

そこでまず準備したのが OpenAPI によるインタフェース定義です。

SQS を介したプロデューサ/コンシューマパターンの場合はチャネル・メッセージベースの AsyncAPI を利用することが多いでしょう。しかし、前段に API Gateway があるためパス・オペレーションペースの OpenAPI を利用することにしました。プロデューサ/コンシューマパターンでありながら、慣れ親しんだ REST API のように振る舞いを定義できる訳です。

また、前述の通りバケツリレーでデータを渡し合うことから、システム間のリクエストは共通したプロパティが多いです。そこで、プロパティ定義郡を外出ししてシステム毎のインタフェース定義を 1 つのリポジトリで管理する方式をとりました。

.

├── properties

│ ├── kiwami-yaritori.yaml # 極予測やりとりAIが出すプロパティ定義郡

│ └── system-a.yaml # 社内システムAが出すプロパティ定義郡

├── system-a

│ └── openapi.yaml # 社内システムAのインタフェース定義

└── system-b

└── openapi.yaml # 社内システムBのインタフェース定義

system-a/openapi.yaml では、properties/kiwami-yaritori.yaml のプロパティ定義を使ってインタフェースを定義します。

openapi: "3.0.0"

info:

version: 1.0.0

title: Swagger Petstore

paths:

/pets:

post:

summary: Create a pet

operationId: createPets

requestBody:

content:

application/json:

schema:

$ref: "#/components/schemas/Pet"

required: true

responses:

"200":

description: OK

# API Gateway と SQS が返すであろうエラー

components:

schemas:

Pet:

type: object

required:

- id

- name

properties:

id:

$ref: "../properties/kiwami-yaritori.yaml#/id" # 極予測やりとりAIが出すプロパティ

name:

$ref: "../properties/kiwami-yaritori.yaml#/name" # 極予測やりとりAIが出すプロパティ

同様に system-b/openapi.yaml では、properties/kiwami-yaritori.yaml と properties/system-a.yaml のプロパティ定義を使ってインタフェースを定義します。

# system-a/openapi.yaml に同上

components:

schemas:

Pet:

type: object

required:

- id

- name

properties:

id:

$ref: "../properties/kiwami-yaritori.yaml#/id" # 極予測やりとりAIが出すプロパティ

name:

$ref: "../properties/kiwami-yaritori.yaml#/name" # 極予測やりとりAIが出すプロパティ

tag:

$ref: "../properties/system-a.yaml#/tag" # 社内システムAが出すプロパティ

ogen-go/ogen によるプロデューササイドリクエストバリデーション

OpenAPI でインタフェースを定義したことで、副次的に OpenAPI の豊富な資産を利用できるようになりました。

そこで利用したのが ogen-go/ogen(以下、ogen)によるスキーマとリクエストバリデーションの生成です。OpenAPI からスキーマを生成するツールはいくつもありますが、OpenAPI 3 に対応しプロデューサ(クライアント)サイドリクエストバリデーションを生成できるのは ogen くらいでした(執筆時点)。

先の system-b/openapi.yaml からプロデューササイドコードを生成してみましょう。

generator:

features:

enable:

- 'client/request/validation'

disable_all: true

設定ファイルを example を参考に用意しておきます。

.

|--oas_cfg_gen.go # 空の設定ファイル

|--oas_faker_gen.go # ダミーデータを作る faker

|--oas_json_gen.go # JSON エンコーダー/デコーダー

|--oas_schemas_gen.go # インタフェース定義されたスキーマ

|--oas_validators_gen.go # リクエストバリデーター

このようなコード郡が生成されました、

// Code generated by ogen, DO NOT EDIT.

package ogen

// CreatePetsOK is response for CreatePets operation.

type CreatePetsOK struct{}

// NewOptString returns new OptString with value set to v.

func NewOptString(v string) OptString {

return OptString{

Value: v,

Set: true,

}

}

// OptString is optional string.

type OptString struct {

Value string

Set bool

}

// IsSet returns true if OptString was set.

func (o OptString) IsSet() bool { return o.Set }

// Reset unsets value.

func (o *OptString) Reset() {

var v string

o.Value = v

o.Set = false

}

// SetTo sets value to v.

func (o *OptString) SetTo(v string) {

o.Set = true

o.Value = v

}

// Get returns value and boolean that denotes whether value was set.

func (o OptString) Get() (v string, ok bool) {

if !o.Set {

return v, false

}

return o.Value, true

}

// Or returns value if set, or given parameter if does not.

func (o OptString) Or(d string) string {

if v, ok := o.Get(); ok {

return v

}

return d

}

// Ref: #/components/schemas/Pet

type Pet struct {

ID int64 `json:"id"`

Name string `json:"name"`

Tag OptString `json:"tag"`

}

// GetID returns the value of ID.

func (s *Pet) GetID() int64 {

return s.ID

}

// GetName returns the value of Name.

func (s *Pet) GetName() string {

return s.Name

}

// GetTag returns the value of Tag.

func (s *Pet) GetTag() OptString {

return s.Tag

}

// SetID sets the value of ID.

func (s *Pet) SetID(val int64) {

s.ID = val

}

// SetName sets the value of Name.

func (s *Pet) SetName(val string) {

s.Name = val

}

// SetTag sets the value of Tag.

func (s *Pet) SetTag(val OptString) {

s.Tag = val

}

oas_schemas_gen.go にスキーマが生成されます。

特筆すべきは任意プロパティ tag の型が OptString であるという点です。ogen では任意・nullable なプロパティをポインタではなく、いわゆる Optional type でラップしてくれます。この Optional type が非常に使いやすく、他のツールと比較しても優位な点だと思います。

では、oas_validators_gen.go はどうでしょう。

name:

type: string

minLength: 3

maxLength: 20

プロパティ name に 3 文字以上 20 文字以下のデータ制限を付けてみます。

// Code generated by ogen, DO NOT EDIT.

package ogen

import (

"github.com/go-faster/errors"

"github.com/ogen-go/ogen/validate"

)

func (s *Pet) Validate() error {

if s == nil {

return validate.ErrNilPointer

}

var failures []validate.FieldError

if err := func() error {

if err := (validate.String{

MinLength: 3,

MinLengthSet: true,

MaxLength: 20,

MaxLengthSet: true,

Email: false,

Hostname: false,

Regex: nil,

}).Validate(string(s.Name)); err != nil {

return errors.Wrap(err, "string")

}

return nil

}(); err != nil {

failures = append(failures, validate.FieldError{

Name: "name",

Error: err,

})

}

if len(failures) > 0 {

return &validate.Error{Fields: failures}

}

return nil

}

このように、データ制限をバリデーションする Validate メソッドが生成されました。ogen/validate/string.go から分かる通り、メールフォーマットや正規表現による制限にも対応しています。

type Pet struct {

ID int

Name string

Tag *string

}

func PostPet(p Pet) error {

// 極予測やりとりAIの Pet モデルを ogen で生成された Pet スキーマに変換

r := ogen.Pet{

ID: int64(p.ID),

Name: p.Name,

Tag: toOptString(p.Tag),

}

// プロデューササイドリクエストバリデーション

if err := r.Validate(); err != nil {

return err

}

// リクエストを JSON エンコードして渡す処理

}

func toOptString(s *string) ogen.OptString {

if s == nil {

return ogen.OptString{

Value: "",

Set: false,

}

}

return ogen.NewOptString(*s)

}

Validate メソッドを利用することで、リクエストをコンシューマに渡す前にプロデューサ側でバリデーションできます。これにより、データの起点として正しいリクエストを渡すことを担保できました。しかも、スキーマ駆動 で。

まとめ

プロデューサ/コンシューマパターンにおけるプロデューサ側でリクエストをバリデーションするという考え方を紹介しました。

データ設計の段階で不正なデータが入らないよう制限するのがベストです。プロデューササイドリクエストバリデーションはあくまで保険であり、一長一短があることを理解のうえワークロードに応じて利用を選択するのがよいと思います。

加えて、疎結合アーキテクチャにおけるプロデューササイドリクエストバリデーションするコード生成ツールとして、ogen-go/ogen を紹介しました。

今回は触れませんでしたが、HTTP サーバ・クライアントコードや OpenTelemetry トレーシング・メトリクスにも対応しています。2024年3月に v1 になったばかりではありますが、今後の発展に期待です。