こんにちは。技術広報ユニットの清水です。2024年12月から2025年2月にかけて、中高生向けアプリ開発コンテスト「Technovation Girls」に向けたアプリ開発講座にて、Teaching Assistant(以下TA)を担当しました。この取り組みは、サイバーエージェントが推進する「Tech DE&Iプロジェクト」の一環として参加したものであり、技術教育の現場に関わる貴重な経験となりました。

なお、Technovation Girlsは、サイバーエージェントが年間を通して協賛しているNPO法人Waffleが日本リージョンのアンバサダーを務めるコンテストであるため、当社社員からも毎年TAやメンターが派遣されています。

本記事では、TAとしての体験や学びを振り返り、今後TAとして参加を検討している方の参考になればと思い、記録を残します。

「Tech DE&I プロジェクト」に参加した理由

サイバーエージェントが推進する「Tech DE&Iプロジェクト」は、開発組織における多様性を促進する取り組みで、私は2024年秋頃に参画しました。「Tech DE&Iプロジェクト」の活動内容については、こちらの記事に詳しく記載されています。

■ 発足から2年、サイバーエージェントTech DE&I プロジェクトの今

■ 多様性を受容する開発組織には、社会を変える力がある。「Tech DE&I プロジェクト」始動。

「Tech DE&Iプロジェクト」には、性別や職種を問わず幅広いメンバーが関わっており、技術カンファレンスの開催や、ジェンダーギャップがもたらす社会課題の調査研究と論文投稿、会社見学の企画など、多岐にわたる活動を行っています。私は以前から、本プロジェクトが主催する「Women Tech Terrace」で写真撮影を担当していたため、登壇内容やパネルディスカッションを通じて、その活動の意義や社会的な課題感に間接的に触れていました。

また、私がこのプロジェクトに参加した大きな理由のひとつに、家族に障がいを持つ人たちがいた点があります。家族として支援を行う中で、本人と支える家族が直面する生活上の課題や、社会との関わり方について考える機会が増えました。あわせて、 テクノロジーが障がい者の社会参加や生活の質向上にどのように貢献できるのかも考えるようになりました。

そうした背景から、多様性を尊重し、技術がどのように現実の課題解決に役立つのかを探ることに関心を持ち、Tech DE&Iの活動に参加するに至りました。

「Technovation Girls」とは?

日本では、理系分野を志す女性の割合が相対的に少ない状況にありますが、進路や職業の選択肢が開かれていることが重要だと考えています。多様な人材の参画が、国内の技術発展や私たちが身を置くWeb業界の成長にとって不可欠であり、私自身も子を育てる親として、将来の可能性を広げることの大切さを実感しています。

こうした社会的な背景については、「Tech DE&Iプロジェクト」代表の神谷らの論文でも指摘されています。

■ IT技術者のジェンダーギャップ解消のための志望者・現役技術者に対する調査

そういった背景のもと、「Technovation Girls」は、8-18歳の女性及びノンバイナリーを対象に、プログラミングやアプリ開発を通じて社会課題の解決に挑戦する国際的な教育プログラムです。参加者はメンターの伴走のもと、アイデアの発案、アプリ開発、ビジネスプランの策定を行い、最終的に北米で開催されるアプリコンテストでの入賞を目指します。この活動を通じて、テクノロジーや起業に関する実践的なスキルを学び、STEM(科学・技術・工学・数学)分野への関心を深める機会を提供しています。

「Technovation Girls」は世界的に展開されている活動のため、スキルセットなどの選考プロセスがあるのかと少し緊張していましたが、スムーズに参加が決まりました。希望日を3日ほど提出したところ、すべての日程で参加することになりました。教材として活用されるビジュアルプログラミングツール「Thunkable」に関する参考資料が事前に送られてきたため、女子中高生が抱える技術的な疑問や不安に対応できるよう、「Thunkable」の基礎的な理解を深めながら準備を進めました。

TAを担当する上での、事前の学習コストと課題の範囲

当初、ビジュアルプログラミングツールと聞いてBlenderの「Geometry Nodes」のようなプロシージャルなノードエディタを想像していました。しかし、実際に「Thunkable」を触ってみると、その仕組みとは異なり、イベントドリブンなアプリケーション開発をブロックベースで行う開発ツールであることが分かりました。

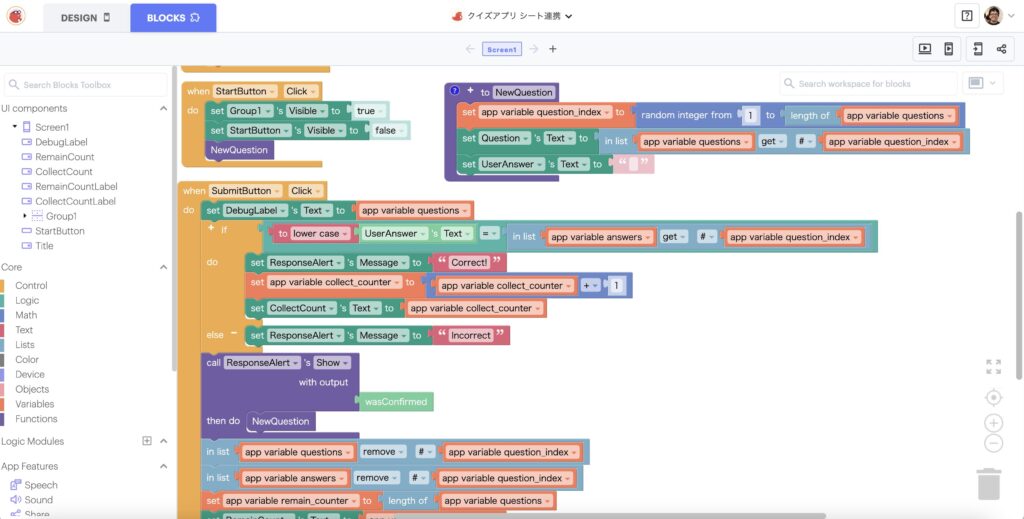

「Thunkable」は、視覚的なブロックを組み合わせながら、関数や変数を定義し、アプリの動作ロジックを構築するツールです。プログラミングの文法や考え方をノーコードで直感的に開発できる設計になっており、「アプリ開発に必要な思考方法やロジックを習得する」ことを目的としたプラットフォームとして活用できます。

実際に使ってみると、単にブロックを配置するだけでなく、論理的な思考でフローを組み立てる必要があることが分かりました。そのため、「初見でも直感的に組み上げればなんとなくアプリが動く」といったツールではなく、論理的にブロックやデータフローを構築することで、実際にWebやモバイルで動作するアプリを作成できるツールです。 こうした特性を踏まえると、TAを担当する上で「Thunkable」の事前学習は必須だと感じました。

TA向けには、事前に中高生が取り組む教材や課題が共有されており、電卓やクイズアプリの作成、スプレッドシートを使ったデータ連携、地図APIの活用など、実践的な内容が含まれていました。正直なところ、中高生にとってはやや難易度が高めの課題だと感じました。

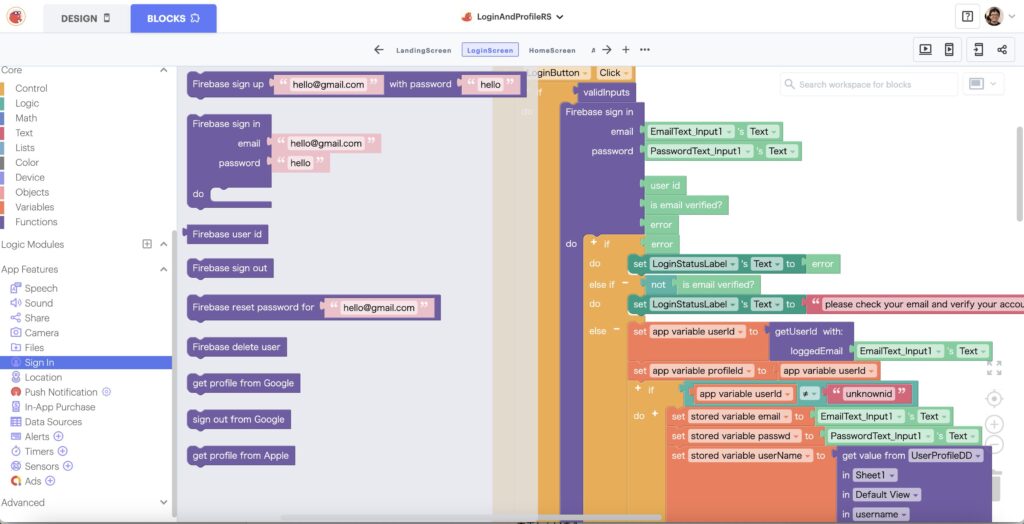

さらに、終盤ではSNSやFirebaseとのAPI連携、生成AIツールの組み込みなど、より高度な内容も扱われました。特に応用編については、私自身の予習が十分に進まず、すべてをカバーしきれなかったのが反省点です。

※ ThankableはWeb画面から簡単にブラウザやスマホ端末にアプリをデプロイできます

講義当日の様子とTAとしてやったこと

前提として、参加者である中高生には、具体的なアプリ開発という課題が設定されており、それをクリアするために講義が行われるという流れでした。講義当日は、全体の約3分の2が座学の講義にあてられ、残りの時間で中高生が課題に取り組みながら、TAやメンターに質問する時間が設けられていました。

参加者はそれぞれのペースでプログラミングを進めており、Zoomのブレイクアウトルーム内には、学習進度に応じた質問部屋が用意されていました。具体的には、「課題に行き詰まった人向けのルーム」「Thankableの環境が正常に動作しない人向けのルーム」「課題を終えたので自作のアプリを開発している人向けのルーム」などがあり、中高生が自分の状況に合った部屋を選んで質問できるようになっていました。

私は「課題に行き詰まった人向けのルーム」を担当しました。参加者の様子を見ていると、「課題がうまく進まないけれど、どのように質問すればいいのかわからない」という雰囲気が伝わってきました。

そのため、自分自身が「Thankable」を学習した際に感じたつまずきやすいポイントをもとに、実況的に説明しながら分かりやすくフォローするよう心がけました。さらに、チャットで寄せられるリアルタイムの質問にも対応し、一緒に解決策を模索しながら進めるスタイルを取りました。

また、参加者の開発環境やネットワーク環境はさまざまで、中にはスマホや学校支給のタブレットを使って参加している方もいました。通信環境も異なるため、聞き取りやすさや伝わりやすさを意識しながら、誰もが安心して学べるように、言葉選びや説明の仕方にも工夫をしました。

中高生がハマったポイントと解決示唆

中高生が行き詰まっている点について、質問のやりとりやチャットを通じて感じたのは、プログラミング学習において一般的に理解が難しいとされる概念とほぼ同じ部分でつまずいているということでした。「変数」「リスト」「条件分岐」「関数」「戻り値」などの概念は、「Thunkable」の特性というよりも、プログラミングそのものの基礎的な理解に関わる部分で、多くの参加者が悩んでいました。

その一方で、「Thunkable」特有の難しさもあると感じました。特に、スプレッドシートやデータベースから取得したレコードを「Thunkable」のリストにセットし、それを取り出して活用するプロセスは、少し独特な仕組みになっています。データの流れが複雑になりがちなため、視覚的なブロックプログラミングの環境でその処理を直感的に理解するのが難しいと感じました。この点は中高生も同様に苦戦しているようで、外部データとリストの連携と活用方法について解説しながら進めたところ、「リストのインデックスについてわかった気がします!」とチャットで喜びのコメントをもらえたことが印象に残っています。

一方で、「Thunkable」には学習が進むにつれて感動するポイントも多くありました。例えば、翻訳APIを簡単に呼び出して利用できたり、「Firebase Authentication」を活用したユーザー認証が驚くほど手軽に実装できたりする点です。こうした外部ツールとの連携は、単にプログラムの文法を学ぶだけでなく、実際に動くアプリを作れる楽しさにつながるので、参加者にとってもワクワクする部分ではないかと思います。「Thunkable」を活用すれば、ノーコードでもさまざまなアプリが作れる可能性があると実感しました。

また、「Technovation Girls」のDiscordでは、中高生同士が社会課題についてどのようなアプリを作るかを話し合い、アイデアを出し合っている様子が見られました。ただコードを書くだけではなく、アプリ開発の本来の楽しさや、社会に役立つものを生み出すワクワク感を感じられる場になっていると感じました。

※ Firebaseのコンポーネントとブロックを組んでログイン機能が簡単につくれます

日本の閉塞感を打破するかもしれない子たち

TAとしての経験は、自分自身にとっても大きな学びとなりました。必ずしもプロダクトコードをバリバリ書くエンジニアでなくても、TAとして参加することで貢献できると実感しました。疑問点を整理し、質問しやすい環境を作ることは、プログラミングの知識だけではなく、学習をサポートする姿勢そのものが求められると感じました。また、進んでいる子をさらにサポートする役割や、わからないことを根気強く支える役割など、TAにもさまざまな役割があるので、自身のスキルセットや特性にあわせて担当することが可能でした。

また、Discordで中高生たちが社会課題に向き合い、アイデアを出し合う姿を見ながら、自分自身も多くの刺激を受けました。もし自分が中高生だったら、アプリ開発を通じてどんなことに挑戦したいか、どんな社会を作りたいか―そんなことを想像し、その可能性の広がりに羨望を感じました。

中高生たちがワクワクしながら社会課題に取り組む姿勢には、サイバーエージェントが掲げる「新しい力とインターネットで日本の閉塞感を打破する」というパーパスと重なるものがありました。

私が目にした中高生の中から「Technovation Girls」の世界大会で活躍するチームが出てくるかもしれません。先の見通しが難しい現代において、この閉塞感を打破するのは、AIをはじめとした強力な開発ツールを手にし、社会課題に真剣に向き合う10代の子どもたちなのだと、Discordの議論を見ていて強く実感しました。

これからも多くの学生がソフトウェアエンジニアとして成長し、より良い社会を実装していくことを願っています。「Tech DE&Iプロジェクト」での私の関わりが、その一助となれば幸いです。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。