サイバーエージェントは、生成AIを会社の競争力とするために全社で取り組んでいます。2023年から、全社へのガイドライン策定、アイデアコンテストの実施、AIオペレーション室の新設、社員のリテラシー向上など、様々な施策を展開し続けています。特にAIオペレーション室では、専任の開発組織を持ち、従業員の業務効率化や、生成AIによる新たな価値創出を目指して活動しています。今回は、生成AI活用のこれまでとこれからを具体例を交えてお話しします。

本記事は、2025年03月21(金)に開催した「CA. ai#1」において発表された「CAオールで取り組む、生成AIの競争力化」に対して、社内の生成AI議事録ツール「コエログ」を活用して書き起こし、登壇者本人が監修役として加筆修正しました。

株式会社サイバーエージェント執行役員 AIオペレーション室 室長

上野 千紘

2011年にサイバーエージェントへ新卒で入社。生放送配信サービスやコスメのクチコミサイトなど、入社後幅広いドメインに渡り、PMとして複数のメディア立ち上げを経験。2023年9月あした会議にて決議された、全社での生成AIの取り組みをより加速させる「AIオペレーション室」を室長として立ち上げ。2024年10月より執行役員就任。

皆様、本日はCA.aiにお越しいただきありがとうございます。今回は技術勉強会ということで、ご参加いただいている皆様の多くが技術領域に関わっている方々だと思います。私のパートでは、まずサイバーエージェントが全社的にどのような形で生成AIに関連する技術やその活用推進に取り組んでいるかについてお話させていただきます。

サイバーエージェントが生成AIに対して非常に前向きに取り組んでいるという姿勢が、少しでも皆さんに伝われば嬉しいです。あまり肩肘張らずに、気軽な気持ちで聞いていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

まず最初に、今日は社外の方にも多くご参加いただいていると思いますので、サイバーエージェントがどのような会社なのかについて、簡単にご説明させていただきます。

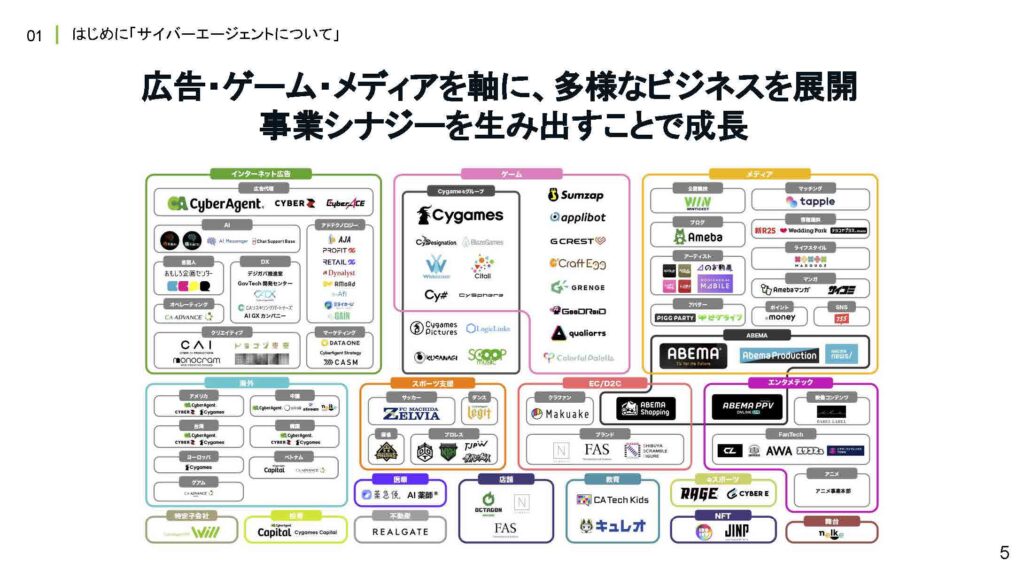

サイバーエージェントは、インターネット広告事業、ゲーム事業、メディア&IP事業の3つを軸に、多様なビジネスを展開している会社です。近年では、ABEMAでオリジナルの番組制作を行っていたり、サッカーチーム「ゼルビア」のスポンサーを務めていたりと、非常に幅広い取り組みをしています。これらの事業が互いにシナジーを生み出すことで、会社全体の成長を牽引しています。

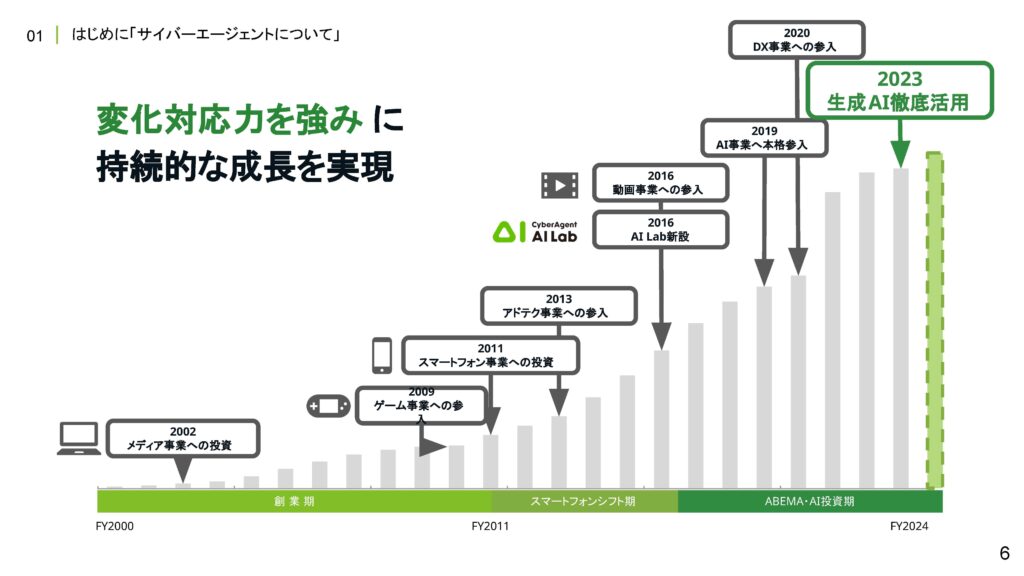

インターネットの登場以来、私たちの周囲にはさまざまな変化が起こり続けていますが、生成AIについては、特に2023年から社内で「徹底活用」を掲げて積極的な推進を行っています。

このように生成AIの徹底活用に踏み切った背景には、2022年末に登場したChatGPTのインパクトがあります。私たちは、この生成による変化を、インターネットの登場と同等のビジネスチャンスと捉えており、それほどの可能性を持つ技術であると考えています。

社長の藤田も、社内外のさまざまなインタビューで「生成AIを活用している会社とそうでない会社では、今後ますます差が開いていくような感覚がある」といったメッセージを発信しています。こうしたトップのメッセージングも後押しとなり、私たちは全社的に生成AIの活用を当たり前にしていく取り組みを進めています。そして最終的には、生成AIがサイバーエージェントの競争力を一段と強化する存在になることを目指しています。

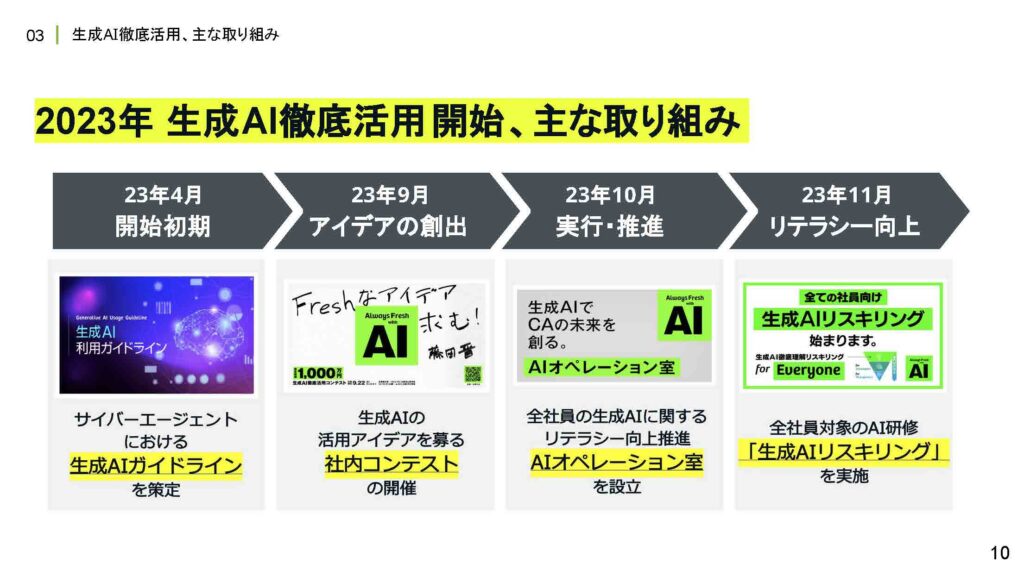

主な具体的な取り組みとしては、2023年に重点的に推進した4つの施策が、現在の社内カルチャーの基盤になっていると感じています。これらの取り組みを通じて、生成AIを活用する姿勢や考え方が各現場に浸透し、全社的な推進力につながっています。

現在もさまざまな新しい施策に取り組んでいますが、やはりこの4つの取り組みが今の全社的な生成AI活用の基礎になっていますので、本日はそれぞれの取り組みについて具体的にお話ししていきたいと思います。

まず1つ目の取り組みは、全社向けに生成AIの活用ガイドラインを公開したことです。公開のタイミングは2023年4月で、この時点では、私が所属しているAIオペレーション室のような、生成AIに専門的に取り組む部署はまだ存在していませんでした。そのため、実際に開発の現場で業務活用を検討しているエンジニアから「使っても大丈夫なのか」といった問い合わせが増えてきた背景もあり、それに応えるかたちでガイドラインの策定が進められました。

このガイドラインは、各事業部のCTOクラスのエンジニアが集まる横断組織「CTO統括室」が主体となって策定したもので、今の方針と同様に「生成AIは積極的に活用していくべきだが、リスクを正しく理解したうえで活用してほしい」という考えをベースにしています。ルールを細かく定めるというよりは、最低限知っておくべきリスクや注意点をまとめた内容となっており、社内でのスムーズな活用を後押しするものになっています。

現在はAIオペレーション室がこのガイドラインの運用を主導しており、会社のセキュリティチームや法務部門と連携しながら、内容の随時アップデートを行っています。

2つ目の取り組みは、全社で「生成AI徹底活用コンテスト」を開催したことです。このコンテストは2023年9月に実施し、全社員を対象に、生成AIの活用アイデアを募りました。テーマは業務効率化やサービス改善など4つに分かれており、賞金総額は1000万円というスケールで実施したこともあり、社内で大きな話題を呼びました。

このイベントを開催した背景には、それまでAIや生成AIが「技術者や一部の専門職だけのもの」というイメージが強かったことがあります。ですが、生成AIの登場によって、その活用はすべての職種に広がりうるものだと考えました。そこでこのコンテストでは、「生成AIによる技術的な実現性は問わず、自由にアイデアを出していい」というルールを設け、多様な職種の社員が参加しやすいようにしました。

結果として、全社から約1200名の社員が参加し、集まった応募は2000件を超えるなど、非常に盛り上がったイベントとなりました。この取り組みをきっかけに、多くの社員が「自分の業務で生成AIを使うとしたら、どう活用できるだろう」と考えるようになり、社内に生成AI活用の意識が一気に広がったと感じています。

3つ目は、私が所属しているAIオペレーション室の設立についてです。この部署は、生成AIの社内活用を推進するために立ち上げられたもので、生成AIを活用しやすい環境の整備や、実際に生成AIを組み込んだプロダクトの開発支援などを行っています。また、そういったプロダクトを各事業部で活用してもらうための導入支援も担当しています。

さらに、生成AIを「作れる人」「使える人」を増やしていくためのAI人材の育成にも取り組んでおり、組織として多角的に生成AIの活用を後押ししています。AIオペレーション室の具体的な活動については、このあともう少し詳しくご紹介させていただきます。

最後にご紹介するのは、リスキリングの取り組みです。生成AIを業務で扱うために、全社員が必要最低限の知識を持てるようにすることを目的としたリスキリングプログラムを実施しました。このプログラムでは、業務に必要な知識や専門性の深さに応じて、全社員向け、エンジニア向け、機械学習エンジニア向けの3つのカテゴリに分けて学習コンテンツを提供しています。

全社員向けのプログラムでは、執行役員を含む約6200名が受講を完了し、受講完了率は99.6%と非常に高い水準となっています。コンテンツは、サイバーエージェントに所属するAIエンジニアやセキュリティ、法務の専門家が社内向けにオリジナルで制作した動画で構成されており、それを視聴した後にeラーニング形式のテストに取り組む流れです。

このプログラムは現在も継続しており、新入社員や中途入社社員にも随時案内しています。また、エンジニア向けには内容を定期的にアップデートしながら、AIを活用できる人材の裾野を広げる取り組みも並行して進めています。

こちらでは、AIオペレーション室の具体的な活動内容についてご紹介します。私たちAIオペレーション室は、全社的に生成AIの取り組みを加速させ、その活用をサイバーエージェントの競争力へと繋げていくことをミッションに掲げています。ここで「全社的に」という点を強調しているのには理由があります。

サイバーエージェントではもともとAI分野に対して積極的に取り組んでおり、たとえばAI Labという研究組織が存在し、また広告部門においてはAI事業本部がAIの実務的な活用を長年にわたって推進してきました。しかし、広告部門を除くメディアやゲームといった他の事業部門においては、AI活用の取り組みはまだ十分に進んでいないという現状がありました。

そうした中、ChatGPTの登場をはじめとする生成AIの進化により、チャット形式のインターフェイスで生成AIが扱えたり、API経由でLLMにアクセスできるなど、誰でも比較的簡単にAIを利用できる環境が整ってきたことが転機となりました。職種や業務内容に関係なく、より多くの社員がAIを活用できる可能性が広がったことを受けて、全社的にAI活用を進めていくための組織として、AIオペレーション室が設立されたという背景があります。

なお、サイバーエージェントには「自由と自己責任」というカルチャーが根付いています。そのため、AIオペレーション室ができたからといって、AI活用を中央集権的に管理していくわけではありません。むしろ、各事業部が自律的にAIを活用していくことを前提とし、その中で私たちがハブとなり、支援が必要な場面でサポートを提供するというスタンスで活動しています。

体制としては、AIオペレーション室は各事業部の事業責任者が兼務する形で構成されています。これは、サイバーエージェントが展開している事業が非常に多岐にわたっているため、一律のルールや方針で生成AIの活用を進めることが難しいという背景によるものです。各事業部の責任者はそれぞれに決裁権を持っており、それぞれの事業特性に応じた判断が求められます。そのため、生成AIの活用においても柔軟な意思決定ができるよう、事業責任者間で状況共有や方針のすり合わせを行う体制を整えています。

加えて、AIオペレーション室には専任の開発組織があり、現在は約20名が在籍しています。このチームにはプロダクトマネージャーとエンジニアが所属しており、全社向けの生成AIプロダクトの開発を担当しています。後ほど登壇するジュンもこの組織に所属しており、日々、生成AIを活用した実用的なプロダクトの開発に取り組んでいます。

このように、AIオペレーション室では、先ほどご紹介したコンテストで受賞したアイデアや、各事業部から寄せられる問い合わせや要望といった「活用の種」をもとに、実際のプロダクト開発を進めています。現在、私たちのチームでは約20件のプロジェクトについて検証・開発を進めており、それぞれが実運用を目指した取り組みとなっています。

また、全社的にも各部署が自分たちにとって最適な生成AIの活用方法を模索しており、現在では約70件の生成AI関連プロジェクトが社内で並行して進行している状況です。これらの動きからも、生成AIの活用が特定の部署にとどまらず、全社的に広がりを見せていることが分かります。

また、こうした全社的な取り組みと並行して、草の根的な活用推進も非常に重要だと考えています。そのため、私たちは積極的に情報発信やコミュニケーションの場を設けるようにしています。例えば、Slack上では「生成AI活用レポート」として、AIオペレーション室でこの1ヶ月にどのようなプロダクトを開発したのかをまとめたレポートを毎月配信しています。

さらに、社内報にも力を入れており、動画コンテンツや記事形式で最新の取り組みを紹介しています。今日のような社内勉強会にも積極的に登壇し、多くの社員に取り組みを知っていただく機会を増やしています。また、定期的に各事業部と接点を持ち、現場でのニーズや課題をヒアリングする活動も行っています。こうした日々の積み重ねが、生成AIの浸透と活用拡大につながると考えています。

ちょっと駆け足にはなってしまいましたが、まとめです。

私たちサイバーエージェントは、各事業部がそれぞれの領域で生成AIの活用方法を積極的に模索している最中です。全社的にも、生成AIの利活用を推進する人材を増やしていくための取り組みを強化しています。その中心的な役割を担っているのが、私たちAIオペレーション室です。

今日ご参加いただいている皆さんの中にも、生成AIに対するキャッチアップを積極的にされている方が多いのではないかと思います。私たちが大切にしているのは、まさにそうした一人ひとりの取り組みです。自分の業務と向き合い、生成AIを活用して業務を少しずつでもアップデートしていこうとする意識こそが、会社全体の進化を後押しする力になると信じています。