はじめに

サイバーエージェントでは、これまでに数多くの Web サービス・プロダクトの 立ち上げ・開発・運用 を行ってきました。中には急速な成長を遂げ、長期的に運用されるものもあれば、短期間で終了するものもあります。

私はエンジニアとして自ら立ち上げたプロダクトには強い愛着があり、成功・失敗に関わらず大切な存在です。 成功したプロダクトの開発チームに共通しているのは、常に新しいアイデアが飛び交い、個々のエンジニアが主体的にいきいきと開発している環境があることだと感じています。

R&Dとは?

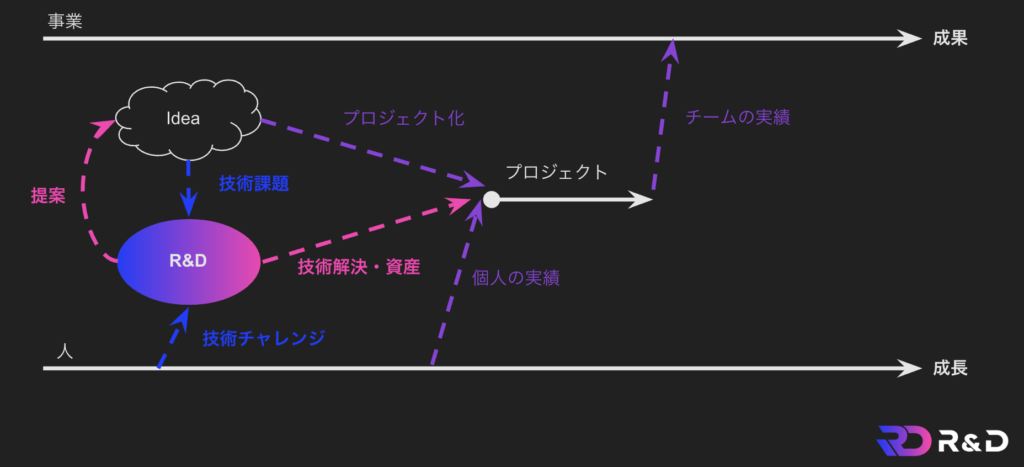

私たちの開発チームは、R&Dにおける開発研究を

「事業に直結するアイデアを基に技術的チャレンジを行い、事業成果に繋がる機能や仕組みをプロダクトへ反映する文化」

として推進しています。

これは組織やトップダウンの意思決定ではなく、技術的チャレンジの機会を開発者に公平に提供し、主体的な取り組みを認めることで、そこから生み出されるアウトプットを事業成果へと結びつけることを目的としています。

特徴

- 研究機関や専任チームを設けるのではなく、「文化」として R&D を推進する

- 技術を目的化せず、あくまで事業成果につながる機能や仕組みをプロダクト・サービスへ反映する

文化を定着させるためのアプローチ

1. 雑談から始まる市場・技術調査

私たちは週に 1 回、「雑談の時間」を設けています。

テーマは特に決めず、技術的な視点で新たな仕組みや技術課題の解決について自由に議論できる場としています。参加は自由で、意欲のあるメンバーが集い雑談を交わしています。

この場は、心理的安全性を高め、自由に意見やアイデアを表現しやすい環境を作るために、あえて「雑談」という形を取っています。

現在では、映像・音楽配信を中心に様々なチームのメンバーが参加しており、多様な視点からの意見が交わされます。

所属チームを超えた交流の場を提供することで、多角的な知識・アイデアに触れることができること自体が大きなメリットだと考えています。

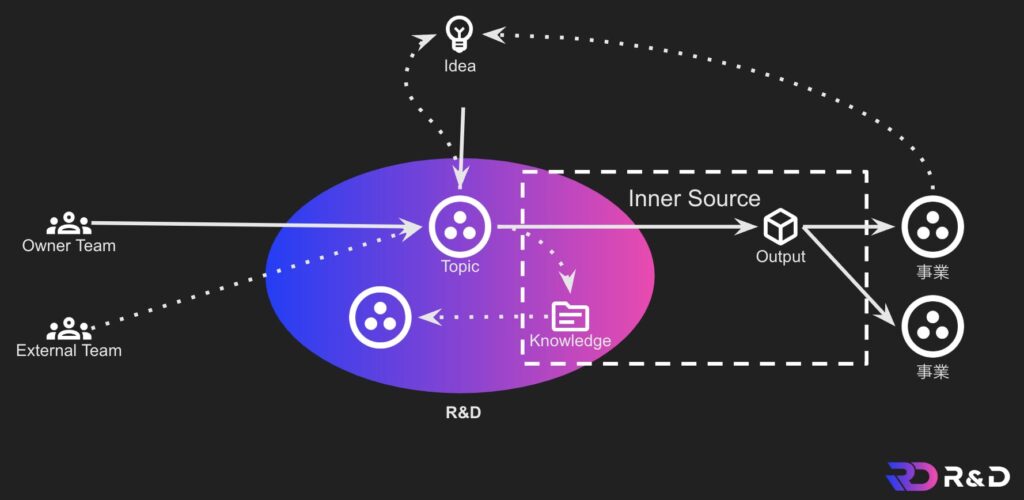

2. トピック化とオーナーシップの確立

新しい技術やアイデアを議論することは重要ですが、それだけではプロダクトへの反映にはつながりません。

そこで、雑談の中から生まれたアイデアを「トピック化」し、実現に向けて具体的なディスカッションを進めます。

また、R&Dを推進する上で重要なのは、「オーナーシップ」の確立です。

目的を達成するためには、責任を持って主体的に進めるメンバーが必要です。

そのため、意欲を持った人が中心となり、最適なチーム編成を行うことで、アイデアの実現を加速させています。

3. 実現可能性の調査

ただアイデアを議論するだけでなく、実際にプロトタイプを開発し、実現可能性の調査に取り組むことを重視しています。 また、インナーソースの推進により、異なるチームのメンバーが共同で開発に取り組める環境も整えています。 これにより、特定のチームに閉じた開発ではなく、より多様な視点を取り入れながら技術検証を行うことが可能になっています。

4. 事業成果につながるかの検証

技術的な実現可能性を検証できたとしても、それが事業成果につながるかどうかは別の問題です。

アイデアによっては、以下のようなことにも取り組みます。

- ユーザーニーズの検証: ユーザアンケートの実施

- 数値的な検証: データ分析によるフィードバックの取得

- MVP(Minimum Viable Product)開発: 小規模なプロダクトを作成し、フィードバックを得る

「なぜ開発するのか?」の根拠があるかどうかは、開発メンバーのモチベーションにも大きく影響します。 そのため、アイデアを進める際は、このプロセスを徹底することを意識しています。

5. プロダクトへの実際の反映

ここまでのプロセスを通して、技術的な検証と事業成果の可能性を確認した上で、開発チームへの提案を行い、着手の合意を得ます。

事例紹介

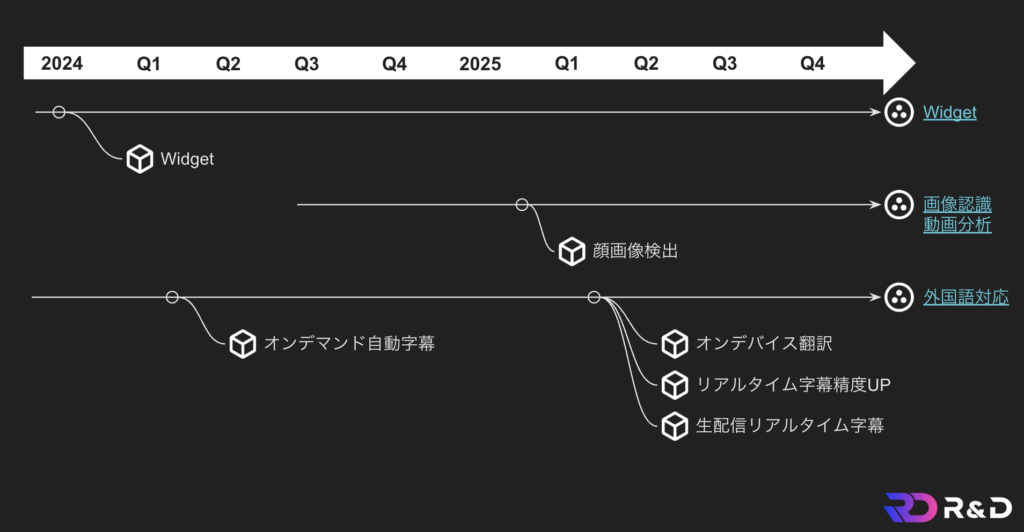

実際にプロダクトへ反映された事例を紹介します。 これまでにR&Dの取り組みによりプロダクトへ反映したアイディアは以下の通りです。

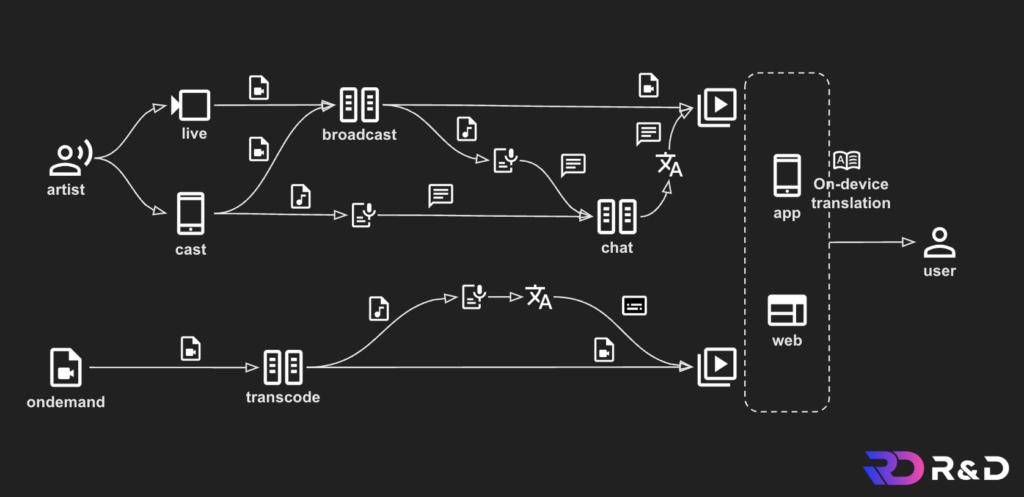

CLプロダクト : 外国語対応強化

これはFanTech事業の開発チームとの雑談の中で生まれたアイデアをもとに、「外国語対応強化プロジェクト」として正式に発足し、最終的にプロダクト機能としてリリースされました。

実施した施策

このような流れで、R&D 活動を通じた技術的チャレンジを、事業成果へと結びつけています。

まとめ

私たちは、R&D を特定の部門ではなく、文化として開発チームに根付かせることを目指しています。

- アイデアを自由に議論できる場を設ける

- 技術的チャレンジを奨励し、主体性を尊重する

- プロダクトへの反映までの仕組みを整える

これにより、新しい技術・アイデアを継続的にプロダクトへ活かしながら、エンジニア一人ひとりがいきいきと開発できる環境を作っています。