はじめに

はじめまして、AI事業本部 極AIでML/DSエンジニアをしている吉原 (X:@sou_squared) です。

サイバーエージェントが実施する新卒機械学習エンジニア(ML)・データサイエンティスト(DS)向け研修「DSOps研修」は、単なる技術習得を超え、ビジネス価値を自ら創出できる実務者としてのスキルとマインドセットを体系的に育成するプログラムです。本稿では、研修の背景と目的、プログラム構成、新たに導入した取り組み、これまでの成果、そして今後の展望を詳しくご紹介します。

1. DSOps研修の概要

1.1 研修の狙いと定義

DSOps(Data Science Operations)とは、AI事業本部で定義された社内用語で、「データサイエンス技術をビジネス課題解決に活用するための実践的プロセス」を指します。新卒ML/DSがプロダクトの ビジネスモデルを理解し、KPIの設計から施策立案、効果検証まで一連の流れを習得することを目的としています。

過去のDSOps研修については以下の記事を参考にしてください

1.2 なぜ「DSOps研修」が必要か

ML/DSとしてビジネスに貢献するには、単に高度な技術を習得するだけでなく、ビジネス課題を理解し、適切なKPIを設定し、プロダクト改善に向けた施策を自ら考案・実行する能力が求められます。

データサイエンティストは、ビジネス的な成果を出すことが求められていますが、必ずしも期待通りの成果が得られているとは限りません。その理由の一つとして、ML/DSがビジネス課題との接続を意識せず、技術的な側面に偏ってしまうケースが挙げられます。DSOps研修は、このような課題を克服し、ML/DSがビジネス視点を持ってデータと向き合い、具体的なアクションに繋げるための指針となります。

研修を受けることで新卒ML/DSは、担当プロダクトのビジネスモデルを理解し、ビジネス価値の高いタスクとKPIを設定し、自走してプロダクト改善を継続できる状態にすることができるようになります。

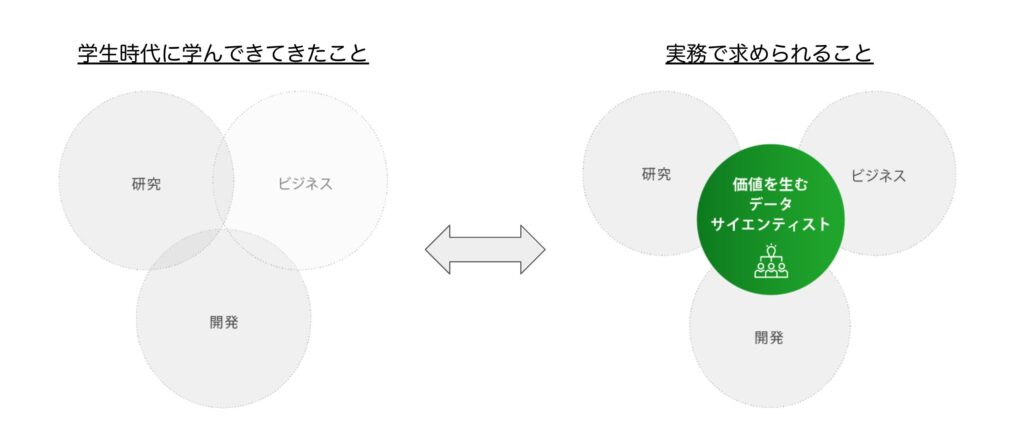

図にすると以下のような形になります。

学生時代には学んでこなかった、ビジネス的な側面を研修で補うことで、実務で価値を生むML/DSの育成を目的としています。

1.3 これまでのDSOps研修の歩み

DSOps研修は2019年にAI事業本部内で始まり、年々その内容を改善・拡大しながら発展を続けてきました。ここでは、今回で7期目を迎える本研修のこれまでの歩みを振り返ります。

2019年: AI事業本部内で研修プログラムが発足しました。これがDSOps研修の原点となります。

2020年~2023年: 受講者からのフィードバックを基に、議論や実践的な演習を増やすなど、プログラム内容のブラッシュアップを行いました。また、研修の対象をAI事業本部内から全社へと拡大。より多くの社員がデータサイエンスと運用のスキルを学べる機会を提供しました。

2024年: 新たな研修内容として、より実践的な「施策提案ワークショップ」を導入しました。(後段の章で説明します)

そして迎えた2025年、本研修はさらなる進化を遂げながら7期目を開催するに至ります。

2 DSOps研修の内容について

DSOps研修は以下の3パートで構成されています。

2.1 講義パート

- 先輩社員が講師となって、実務での経験をベースとした講義を行います。

- 内容例:

- KPIツリーの作成方法

- プロダクト別DSの実務フロー

- ABテストの設計/分析手法

- チーム内外とのコミュニケーション術

- 狙い:座学とディスカッションを通じて、ビジネス上の意思決定に必要なフレームワークを理解する

2.2 議論パート

- 新卒ML/DSが、所属プロダクトのKPIやタスクを説明し、先輩ML/DSと議論を行います。

- 議論内容:

- そのタスクが本当にKPI改善につながるか

- 代替案や追加施策はないか

- 成果計測の方法と指標設計

- 狙い:自分のタスクがどのようにKPI改善に貢献するかを言語化し、思考プロセスを共有することで理解を深める

2.3 実践パート

- 決められたお題 (実際の現場の課題) を解く

- 狙い:実際のプロダクト課題を題材に、提案力・論理的思考力を鍛える

- お題の例:

- サイネージ広告の価値・効果を示す方法を検討・提案してください

- 広告主へのレポート時に「それって本当に効果なの?」と言われないようにするにはどうしたらよいのか?

- サイネージ広告の価値・効果を示す方法を検討・提案してください

3. 新たに導入した「施策提案ワークショップ」

従来、新卒ML/DSは配属チームの既存KPIに従うケースが多く、自らKPIを設計する機会が限られていました。新規事業部ではKPI自体が未整備な場合もあり、以下の課題感から、昨年から新たなワークショップを導入しました。

- KPI設計経験の欠如

- 主体的な仮説立案と根拠構築の不足

- 予算取りや事業応用まで見据えた提案力の強化

新たに導入された「施策提案ワークショップ」は、新卒ML/DSがKPI設計から事業提案までを一貫して経験できる画期的な研修です。

ワークショップの主な目的は以下の3点です。

- 事業貢献につながるKPIの提案: 自分でKPIを提案することで、チームに良い変化をもたらし、事業に貢献できる人材を育成します。

- 自ら仕事を定義する機会の提供: 自分がやりたいことをKPIに結びつけ、主体的に仕事を作り出す能力を養います。

- 新規プロジェクトの立ち上げ: 提案内容に基づいて、実際に新しいプロジェクトを立ち上げる経験を積みます。

この研修では、参加者は所属プロダクトの新しいKPIを提案します。提案資料は、ML/DSチームリーダーを説得することを目的とし、自分の希望とビジネス的価値を明確に伝えることが求められます。提案は事実に基づいている必要があり、不明な点は事前にヒアリングや情報収集を行うことが奨励されます。

ワークショップで提出する資料には、以下の項目が含まれます。

- プロダクトの現在像: 現プロダクトの主要KPIを1〜2つ記述します。

- 自分が考える未来像: 自分がやりたいこととプロダクトの成功状態を定義します。

- KPI or 施策提案: 未来像実現に必要なKPIまたは施策を提案します。

- 提案根拠: 提案したKPIがなぜ事業貢献できると考えるのかを説明します。

- 計画: 実現に向けたロードマップを提示します。

- モチベーション: なぜその提案をしたいのか、その動機を記述します。

このワークショップは、新卒ML/DSが事業全体を見通し、自ら課題を設定し解決策を提案する能力を飛躍的に向上させるための重要なステップとなることを期待して実施しています。そして、新卒ML/DS自らがKPI・施策を設計し、チームリーダーに提案する一連のプロセスを体験できるようにしています。

4. これまでの研修の成果

4.1 2024年度研修全体としての振り返り

DSOps研修2024年度の全体的な振り返りとして、いくつかの重要な点が浮き彫りになりました。講義の満足度は高かったものの、内容が抽象的になりすぎているという課題がありました。今後は、KPI提案研修と連携した一貫性のあるコース設計や、新卒の指針となるキャリア紹介を検討するべきだと考えています。

また、新卒が配属されるプロダクトはPoC段階であることが多いため、「正しいPoCの回し方」に関する研修の導入が有効であると考えられます。

最後に、研修後のバックアップ体制や他部署への橋渡しが十分に構築されていない点が課題として残っています。

これらの改善を通じて、新卒がより自律的に業務に取り組める環境を整備していくことが求められます。

4.2 「施策提案ワークショップ」の成果

特に注目すべきは、提案されたKPIや施策の質の高さです。レビュワーからは概ね良い評価を得ており、半数近くの提案が実際に採用したいと評価されました。中には、上長が採用を決定し、実際にプロジェクトが進行しているケースもあり、ワークショップが具体的なビジネス成果に直結したことを示しています。

しかしながら、事業部やチームによって提案の質に差が見られた点も指摘されています。これは、普段からKPIを意識しているチームとそうでないチームとの間に意識の差があったためと考えられます。また、新規事業開発やPoC段階のプロダクトに携わる新卒の中には、「KPIを立てられない」と考えるケースもあり、KPIや施策の概念をより広義に捉えるための追加的なサポートや研修が必要であることも明らかになりました。

全体として、施策提案ワークショップは新卒社員がビジネス価値の高いタスクとKPIを設定し、自走できる状態になるという研修の目標達成に大きく貢献しました。今後は、チーム間の質の差を埋めるための対策や、KPI・施策設定の難しさに直面する新卒へのフォローアップが重要な課題となると考えています。

5. 今後の展望

2025年度も、以下のポイントを中心に研修をアップデート予定です。

- 一貫性のある研修デザイン:講義から施策提案までがスムーズに連動するカリキュラム編成

- 議論パートや実践パートが有機的につながり、最終目標の施策提案ワークショップへとスムーズにつながるようなカリキュラム編成をめざします。

- 新卒の配属状況に合わせた講義の見直し

- 現在、新卒ML/DSの多くはKPIが明確に設定されていない「PoC(Proof of Concept)」段階のプロダクトにアサインされる傾向にあります。このような状況を鑑み、研修の講義内容も“正しいPoCの進め方”に重点を置いた構成に見直しています。

- 様々なML/DSのキャリアやロールモデルを知ってもらう場の提供

- 専門職であるML/DSにとって、キャリアの多様性を理解することはモチベーションにも直結します。そこで、現場で活躍する様々なML/DSを招いたLT(ライトニングトーク)やパネルディスカッションを企画。ビジネス的動き方をするML/DS、エンジニアとして動くML/DS、研究寄りのML/DSなど、異なるバックグラウンドを持つ講師が自身の働き方やキャリア形成について語ることで、新卒社員に「自分の未来像」を描くヒントを提供します。

- また、講師と受講者の距離を縮めるための交流設計も強化し、質問や相談が自然と生まれるような場づくりにも注力。これにより、一過性の学びではなく、将来的に頼れる“生きた人脈”の創出にもつなげています。

これにより、新卒ML/DSがより早期に実践的スキルや人脈を身につけ、サイバーエージェントのプロダクト改善に主体的に貢献できる体制をさらに強化していきます。

DSOps研修は、単なる技術研修ではなく「ビジネス価値を生み出す実務者としてのデータサイエンティスト」を育成するための重要施策です。今後も内容を深化させ、より多くのDSがプロダクト改善にコミットできるよう支援し続けます。