こんにちは、原田伶央です。DX内製エンジニア専門組織「INTECH」でFlutterエンジニアをしています。

私は2年半Androidエンジニアとしてブログサービス「Ameba」の開発を経験した後、「INTECH」にて先月からFlutter開発に挑戦しています。 Androidネイティブ開発の経験はあるものの、Flutterはまだ学び始めたばかりです。 そんな自分にとって、FlutterKaigiへの参加は、最新の技術動向をキャッチアップし、コミュニティとつながる絶好の機会でした。

FlutterKaigiについて

「FlutterKaigi」は、エンジニアが主役のFlutterカンファレンスです。Flutter開発者有志による実行委員会が主催し、Flutter技術情報の共有とコミュニケーションを目的に開催されています。

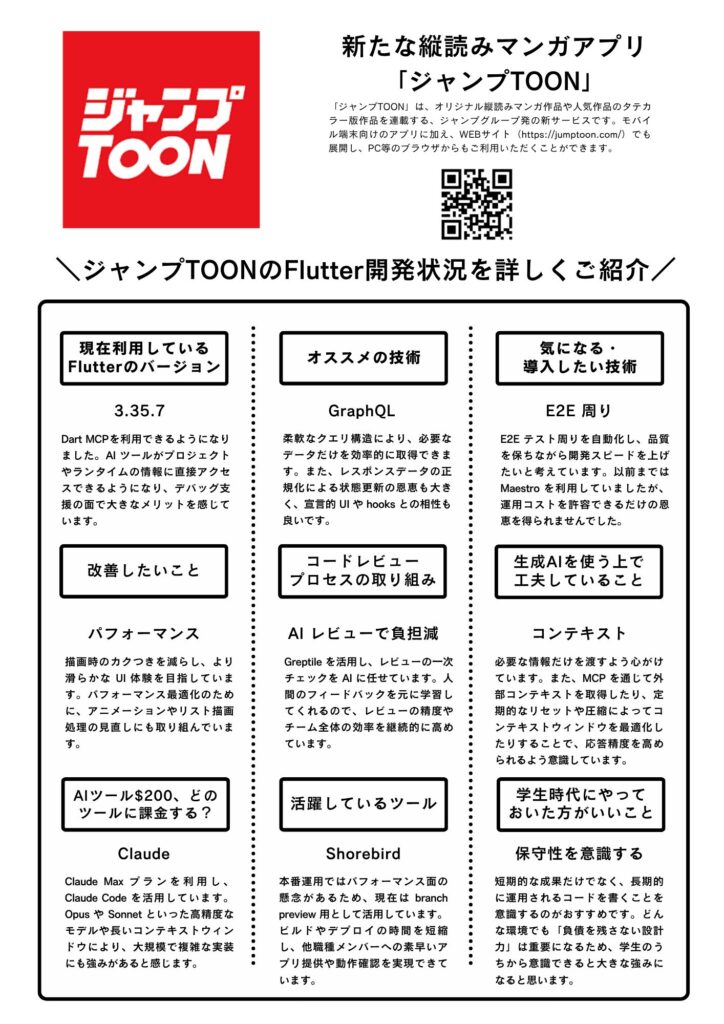

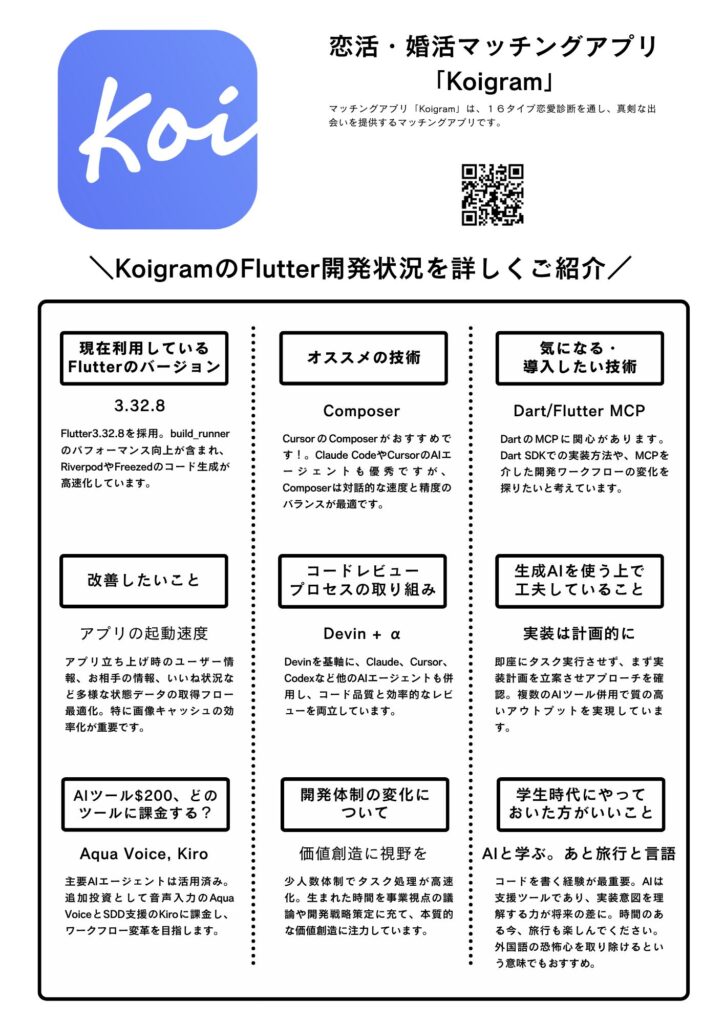

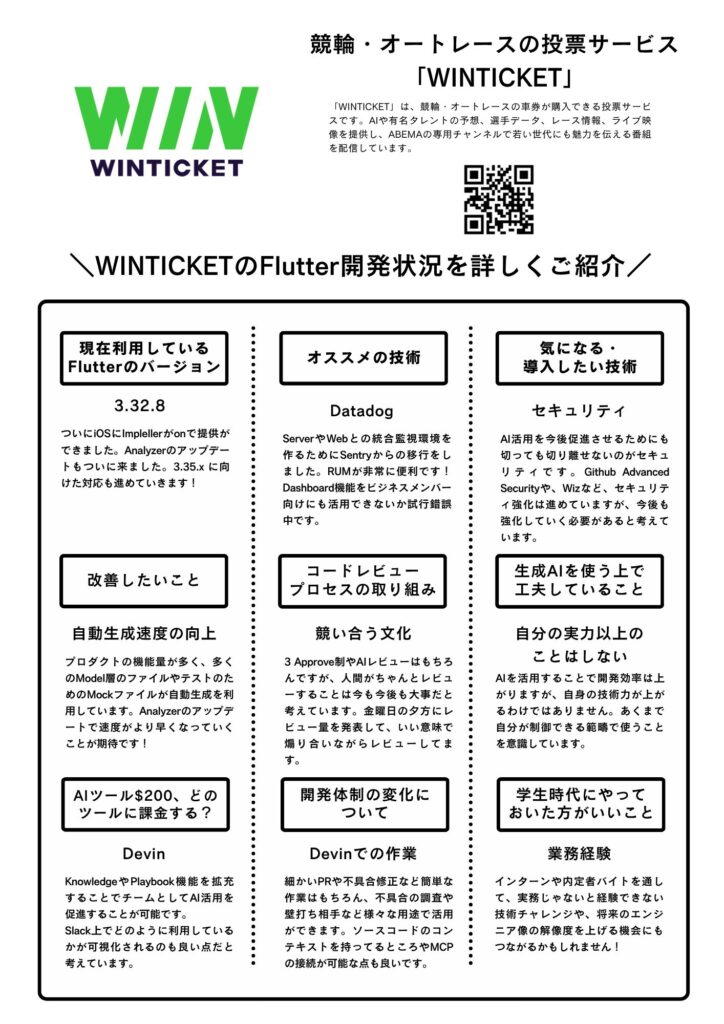

サイバーエージェント スポンサーブース

サイバーエージェントは今回ゴールドスポンサーとして参加し、スポンサーブースを出展しました。 Flutterで使用する言語のDartとダーツをかけて、どのテーマについて興味があるのかアンケートをとるダーツを模したパネルを設置しました。

それに併せて各プロダクトでの開発状況や取り組みを紹介するパネルも設置し、参加者との技術交流をしました。

今回取り上げたテーマは以下の8つです。

- 現在利用しているFlutterのバージョン

- オススメの技術

- 気になる・導入したい技術

- 改善したいこと

- AIツール$200、どのツールに課金する?

- 生成AIを使う上で工夫していること

- 開発体制の変化について

- コードレビュープロセスの取り組み

アンケートの結果、最も人気のあったテーマは「生成AIを使う上で工夫していること」でした。

AIエージェントを活用した開発スタイルが当たり前になりつつある中で、いかにその効果を最大化するのかに関心があるように感じました。 ブースにはたくさんの参加者が来てくださり、とても有意義な意見交換ができたと思います。 アンケートにご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

社内エンジニアの登壇セッション

今回のFlutterKaigiでは、サイバーエージェントから8名のエンジニアが登壇しました。

経験豊富なエンジニアから若手までが集まり、それぞれの視点でFlutter開発の知見を持ち寄りました。Figma MCPやカスタムジェスチャーといったUI実装の工夫に加えて、BuildContextの理解を踏まえた状態管理や画面遷移の整理、ローカルDB選定などアプリ構造の組み立て方にも踏み込みました。さらに、セキュリティ対策・監視運用・24時間稼働のノウハウなど継続的な運用を支える取り組みも共有できました。こうした幅の広さは、日々のプロダクト開発で蓄積してきた経験に支えられていると感じました。

どのセッションも大変学びになりましたが、ここからは私が特に印象に残ったセッションについてご紹介したいと思います。

あの日のHot reloadはなぜ動かなかったのか? 〜OSセキュリティ(W^X)とJITコンパイラの攻防〜

Flutter 3.32 系以前で iOS 26 の Hot Reload が動かないという事象は把握していたものの、「なぜ急に?」「OS で何が起きていた?」という部分は正直ふわっとした理解のままでした。本セッションではその疑問への回答に加え、Debug モードにおける Dart コンパイルの流れ、iOS 側で課された JIT の制約、その結果として何がブロックされていたのかについて、丁寧に整理しながら解説されていました。中でも印象的だったのは、Soft Fallback や Dual Mapping といった解決策の背景にある”深い理由”に踏み込んでいた点です。単に「DartVM の修正で動くようになった」という表層ではなく、メモリ書き込みや実行権限の扱いといった低レイヤーまで触れてくださったことで、漠然としていた理解が一気にクリアになりました。最終的には、プラットフォームごとの差分を吸収し、開発体験を守り抜く Flutter チームの技術力に改めて感服しました。

Impellerで何が変わったのか

Flutter 3.10 で標準化された Impeller が、従来の Skia と何が違うのかを改めて整理するセッションでした。OpenGL・Metal・Vulkan といったグラフィックス API の歴史を踏まえながら、2D描画に必要な処理がどのようにパイプライン化され、どこが最適化されたのかを丁寧に解説していました。特に印象的だったのは、全ピクセルに同じ処理を適用する GPU の仕組みや、Skia を使うことによる Flutter 向け最適化の難しさなど、普段なんとなく理解していた部分がスライドを通して整理されていった点です。そのうえで、Impeller によって事前コンパイル方式が導入され、シェーダージャンクが解消されたこと、Flutter GPU による 3D 描画の可能性、カスタムシェーダーで Liquid Glass のような表現が現実的になったことなど、具体的な改善が示されました。

おわりに

FlutterKaigiで過ごした一日は、終始学びが詰まった時間でした。 登壇者の言葉に頷きつつメモを取り、気づけば時間があっという間に過ぎていたほどでした。スポンサーブースにも次々と参加者が集まり、各社のエンジニアと交わした会話からコミュニティの熱量を肌で感じました。今回吸収した知見を実務に落とし込み、Flutter開発をもっと充実させたいという気持ちが強まりました。ここまでFlutter開発に対するモチベーションを高めてくださったFlutterKaigi運営チームと関わってくださった皆さんに、心から感謝します。