目次

この記事の投稿者について

前回記事のおさらいとその後の歩み

2回目以降を実施した「for Developers」と1度きりで終えた施策

看板そのままで中身を作り直し

カリキュラムと教材のアジャイル開発

ターゲットと効果を説明して順番を決める

より多くの受講者に「学習者」になってもらう

世の中の進歩と社内のニーズの変化

エンジニア向け「生成AI徹底理解リスキリング」の自己評価

ところで「生成AIで業界を牽引している状態」になりましたか?

【参考】関連記事

この記事の投稿者について

こんにちは。株式会社サイバーエージェントの経営推進本部という組織に所属している片岡です。

2005年に中途入社し、ここ3年ほどは「リスキリングセンター」という全社横断施策で、主にエンジニア社員の育成施策に大半の時間を費やしています。

前回記事のおさらいとその後の歩み

「生成AI徹底理解リスキリング」ってなんだっけ?という方は、下記の弊社リリースをご覧になってからお読み頂くことをお勧めします

サイバーエージェント、全社的なAI人材育成に向けて「生成AI徹底理解リスキリング」をスタート

前回の記事から、1年ぶりの投稿になります。

サイバーエージェントグループのエンジニア社員が、AIを駆使して、プロダクト開発に活用できるようになってもらう為に、第二弾「for Developers」を横展開していくことを決めました。

この記事を書いている最中も、現在進行形でカリキュラムを絶賛ブラッシュアップ中です。

(中略)

一区切りついたら、またこちらで報告できればと思います。

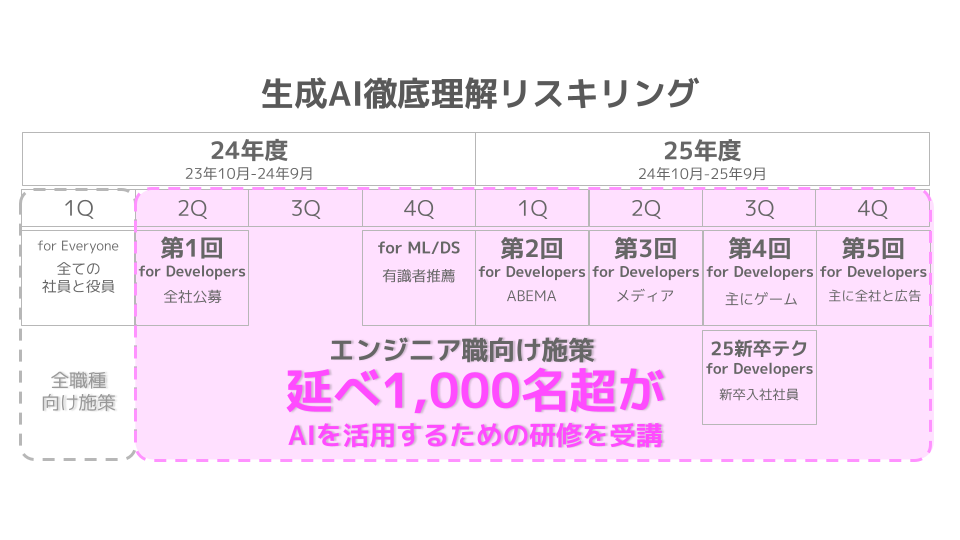

その後、「生成AI徹底理解リスキリング for Developers」の5周目が終わった1年後にやっと一区切りつきました。その後の歩みは以下の図のとおりです。

図:施策の歩み

この記事ではITエンジニア職向けの大規模社内研修を繰り返し実施したことについて伝えたいと思います。

ご覧になった方が、これから手がける仕事で、なにがしか参考にしてもらえる内容になれば幸いです。

2回目以降を実施した「for Developers」と1度きりで終えた施策

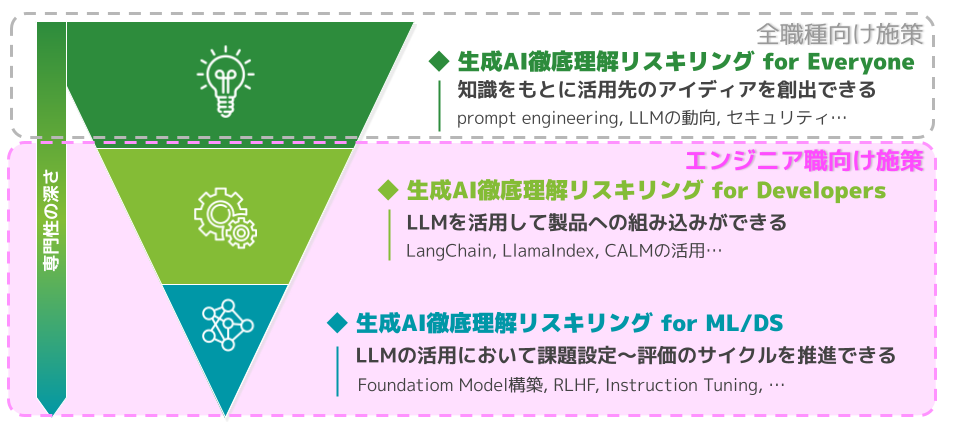

「生成AI徹底理解リスキリング」として実施した3種類の施策の違いは以下の表の通りです。

表:「生成AI徹底理解リスキリング」の3施策の違い

3種類の施策は、専門性の浅いところから「for Everyone」→「for Developers」→「for ML/DS」という順で実施しました。一巡した後に、プロダクト開発を担当するエンジニア向けの「for Developers」を5回目まで繰り返し実施しましたが、全職種向けの「for Everyone」、機械学習エンジニアとデータサイエンティスト向けの「for ML/DS」については、それぞれ1度のみ実施して終了しました。

その差は何か?が気になるところだと思いますが、理由を端的に表すと以下の2点になります。

- ニーズ

- 費用対効果

「for Everyone」は、職種問わず全社員を対象にした施策でした。

「AI時代においてもリーディングカンパニーを目指す」という経営トップの強い意思を、全社員に浸透させ、生成AIを活用することが当たり前の世界になるという空気感を定着させるために、1度だけ実施しました。その後は、社内のポータルサイトへAI活用事例が次々に追加され、職種毎/事業毎のニーズにあわせた社内勉強会が様々な部署で実施され、何より世の中に多様な学習ニーズにあわせたコンテンツとサービスがあふれ、意欲さえあれば誰でもどこでも学べる環境が整ったので、「for Everyone」の全社的な実施について「2周目」以降は不要と判断しました。

「for ML/DS」は、LLMのモデル構築やチューニングを中心にしたカリキュラムのニーズが縮小傾向だったため、1度きりの実施で終了しました。

「for Developers」については、2回目以降を実施する具体的な計画は作っていなかったのですが、注力事業の1つであるABEMAから依頼があり、2回目を実施することになりました。

つまり3つの施策のうち「for Developers」だけ2回目以降を実施するニーズがあり、かつ繰り返し実施して費用対効果が見込める施策だった、ということです。

具体的な「第2回 for Developers」実施のキッカケは社内チャットでのダイレクトメッセージでした。

約1カ月の研修期間でエンジニア社員がLLMを組み込んだ機能を大量に実装出来た理由 ー「生成AI徹底理解リスキリング」の第二弾について

この施策がとても良かったと受講したメンバーから聞いて、うちのエンジニア全員に受けさせたいと思っているのですが、そのようなことが可能か・・・・

看板そのままで中身を作り直し

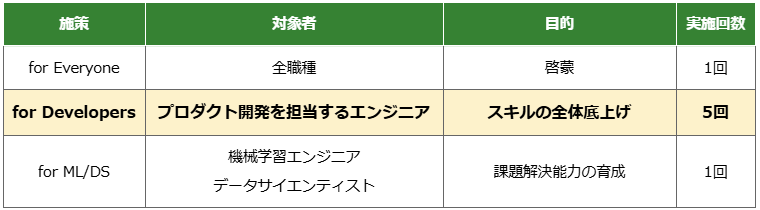

「第2回 for Developers」の対象者はABEMAに所属する100名超のエンジニア職全員でした。第1回を実施した後の振り返りと、「for ML/DS」を実施した際に得た知見を元に、より効果性を高めるため、設計をやり直しました。

研修の設計、事前準備、および研修中の運営の作業については、リスキリングセンターのメンバーは1名のみで対応し、大半は受講組織から選出された運営メンバーで進めました。

設計をやり直す際に意識したポイントは以下の3点です。

- 運営と受講の自分ごと化

- 受講者の可処分時間に合わせたカリキュラムと日程

- ニーズにマッチした教材作成

結果、第2回については100名超の受講者全員が途中離脱することなくカリキュラムを修了することができました。

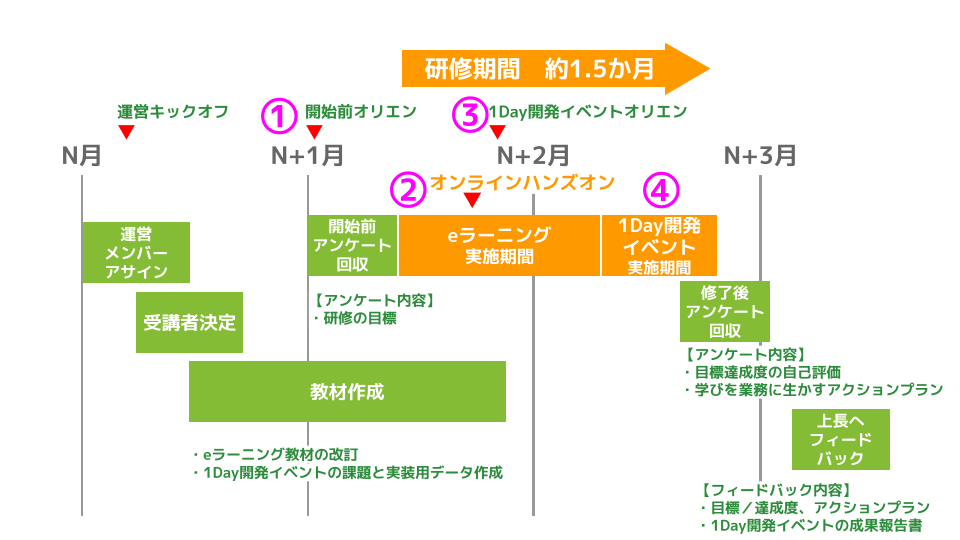

設計のポイントを表にまとめると以下のようになります。第2回については「eラーニング」「1Day開発イベント」というカリキュラムの「箱」は変えませんでしたが、研修全体の設計をやり直し、教材の中身もニーズに合わせて変更・改訂しました。

表:「第2回 for Developers」での設計見直し

カリキュラムと教材のアジャイル開発

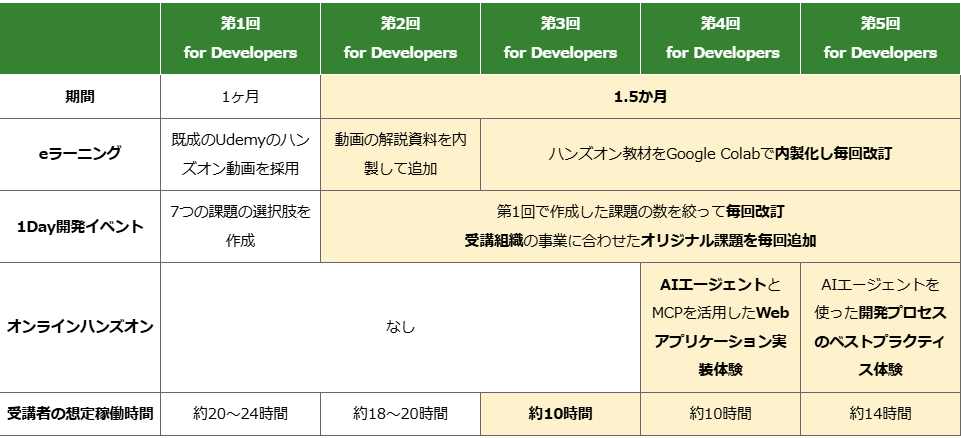

カリキュラムの構成と教材については、実施の都度、学習の質を上げ量を絞って濃度を上げる効果も意識し、アジャイル開発のよう毎回改訂し続けました。

改訂箇所は主に以下のインプットをもとに判断し、改訂の柔軟性とスピードを担保するために、第3回以降は主な教材を全て内製に切り替えました。

- 前回の受講者の「修了後アンケート」

- 学習効果に関する定量/定性の回答

- 研修時間に関する定量/定性の回答

- 運営方法に関する定量/定性の回答

- 前回/今回の運営メンバーからの意見

- 世の中の技術トレンドの変化

- 社内のニーズの変化

また、eラーニング教材を内製化する際には、研修の「費用」の大半を占める受講者の稼働を考慮し、短時間で最低限必要な知識を習得できる濃度を上げた教材を、施策に協力してくれている社員に作成してもらいました。

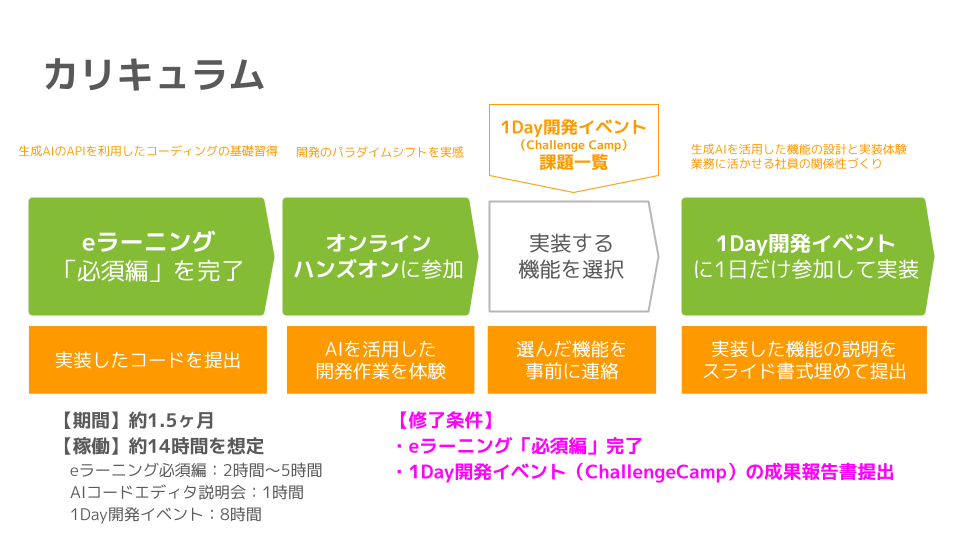

第4回以降はカリキュラムにAIエージェントを使うオンラインハンズオンを追加しました。

表:for Developersのカリキュラムと教材の改訂

※ 「25新卒テク for Developers」(新卒エンジニア職の入社時研修)は第3回の教材を使用

※ Google Colab:ブラウザ上でPythonのコードを書いて実行できるサービス

※ MCP(Model Context Protocol):アプリケーションとAIモデルをつなぐ共通ルールやそれを提供するサービス

※ 「1Day開発イベント」ってなに?という方は「第1回 for Developers」の記事中の「Challenge Camp」の箇所をご覧下さい

図:「第5回 for Developers」のカリキュラム

ターゲットと効果を説明して順番を決める

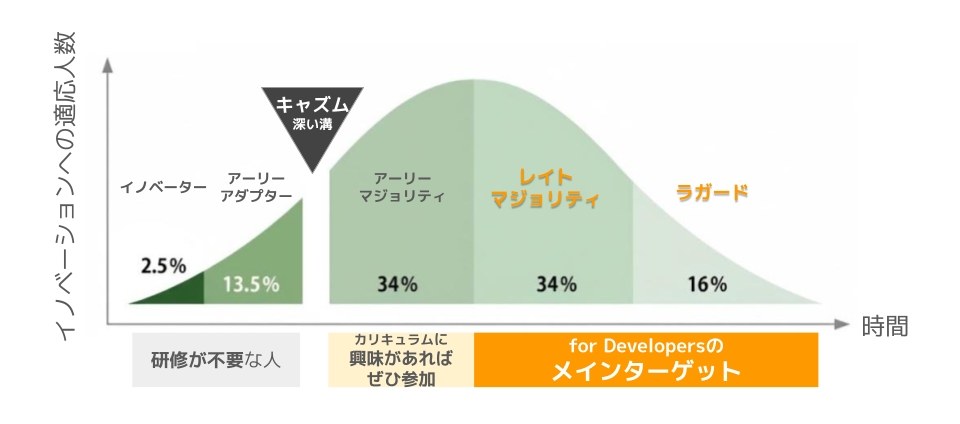

「第2回 for Developers」で社内に一定のニーズがあることを把握できたので、第3回以降を実施するために、エンジニア職が所属する主だった組織をピックアップし、研修責任者の候補と思われる社員達に向けて、以下の内容について順次説明をして回りました。

-

- 施策の目的

- それまでの実績と効果

- 受講のメインターゲット

- 日程とカリキュラムと教材

- 受講組織で負担が必要な費用と人的リソース

図:「for Developers」のメインターゲット

受講のニーズがあり、かつ運営メンバーの人的リソースの負担が出来る組織に対してのみ研修を実施する予定でしたが、結果、説明して回ったほぼ全ての組織から依頼を受け、最後の「第5回 for Developers」まで「一区切り」つくこと無く研修を続けることになりました。

説明して回ったほぼ全ての組織から依頼をうけたので、全社員全職種向けの「for Everyone」の時のように対象者全員に一斉に実施する、という手段も選択肢の一つでしたが、以下2点を考慮して事業毎に分割して実施しました。

- 対象者が同じ期間に一斉に研修に時間を使う = 対象者の担当業務の手が一斉に止まる

- 事業や組織によって繁忙期が異なるので、複数回参加のチャンスがあったほうが受講しやすい

実施する順番としては、以下の要素を考慮して、メディア&IP事業とゲーム事業を先に実施し、バックオフィス(全社機能)と、すでにAIを活用したプロダクトを多数運用している広告事業は、その後に実施しました。

- 研修責任者の実施ニーズの強さ

- 比較的多くの社員の底上げが必要と思われる組織か

- 事業部門か、バックオフィス部門か

より多くの受講者に「学習者」になってもらう

一般的に研修の受講者には4種類いると言われています。

- 学習者

- 社交家

- 休暇中の人

- 囚人

4種類の説明はここでは割愛しますが、自社の社員に研修を提供する場合は、当然より多くの社員が「学習者」として参加してくれることを狙って実施します。

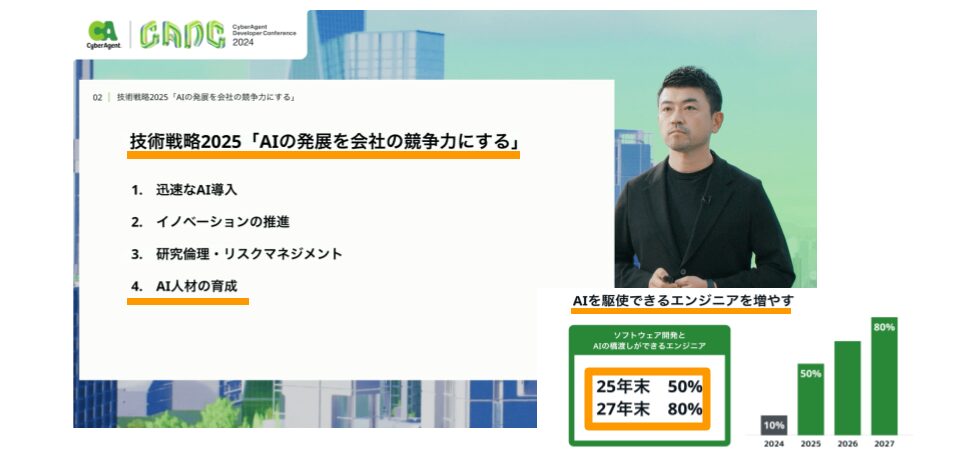

2024年10月の弊社テックカンファレンスで技術担当の専務執行役員である長瀬から『AIの発展を会社の競争力とする』というスローガンとAIを駆使できるエンジニア育成の定量目標の発表がありました。

図:AIの発展を会社の競争力にする

この「AIを駆使できるエンジニア育成」に注力するという企業トップ層の強いメッセージと、「生成AIで業界を牽引する」という「生成AI徹底理解リスキリング」の高い目標をセットにして、受講者に「どう振舞ってほしいか」を暗に伝え、1ヶ月半の期間中に研修の為に時間を使ってもらうよう伝えました。

図:生成AI徹底理解リスキリングの目的

より多くの社員に「学習者」として研修に参加してもらうために、研修開始前から以下の4つの機会で上記のメッセージを繰り返し伝え続けました。

- 研修開始前の説明会

- オンラインハンズオン当日の前説時間

- 1Day開発イベントの事前説明会

- 1Day開発イベント当日の前説時間

図:「for Developers」の日程

各回の「修了後アンケート」で受講者が回答してくれた任意入力のコメント欄から、繰り返し伝え続けた効果は一定量あったと判断しています。

世の中の進歩と社内のニーズの変化

「生成AI徹底理解リスキリング」のエンジニア向け研修を実施した1年半余りの期間で、AIの技術は進歩し、社会の実装状況も大きく変化しました。エンジニアにとってインパクトが最も大きいのがAIエージェントの進化と普及です。

「for Developers」を繰り返し実施していく中で、AIエージェントについてのカリキュラムも取り込み、教材も毎回アップデートしてきましたが、第5回を終えて、全社的なスキルの底上げを目的に「研修」という手段でお膳立てしたカリキュラムと教材で学習機会を提供する「旬」は過ぎ、次の段階に移行する状態になったと判断しました。

「第5回 for Developers」終了後に、運営メンバー向けの振り返り資料に載せた「総評」を以下に転記します。

「生成AI徹底理解リスキリング for Developers」では、受講者がLLMを取り入れた機能の設計や実装を担当できるようになることを目的とし、プロダクトを開発するエンジニア社員のうち、技術のキャッチアップが進んでいない人をメインターゲットとして、全社的なLLMを活用するスキルの底上げと普及を目指して実施してきました。

第1回から第5回まで、世の中の技術の進歩と、社内のニーズに合わせて教材を毎回ブラッシュアップし、当初の「技術のインプット(eラーニング)」と「定着の為のアウトプット(1Day開発イベント)」という2段階のカリキュラムの構成から、第4回以降は「作業プロセスのアップデート(コーディングエージェントのオンラインハンズオン)」を間に挟んだ3段構成に変化させ、約1000名の、技術のキャッチアップのサポートが必要なエンジニアほぼ全てに対して一通り研修の機会を提供しました。

24年度の2Qに1回目を実施してから今回の5回目終了まで1年半以上の時間が経過し、世の中も、弊社内もプロダクトへAIを活用する動きが進み、作業の生産性を向上させるためのコーディングエージェントの活用についても、”キャズム”を越えて普及段階に入っています。

・eラーニング:OpenAIのAIモデルを使う為のAPIの基礎知識の習得

すでに一部のAPIは利用したことがあったり、Google等他社が提供しているAIモデルのAPI利用経験がすでにある方が増えていて、ニーズは、APIで何ができるか?を知ることから、応用方法の習得へシフトしています。

・オンラインハンズオン:コーディングエージェントをつかった実装の体験

なにがしかのコーディングエージェントを一度は利用したことがある人が大半で、普段使いする人も増え、一般的なユースケースの理解ではなく、具体的で実践的で、より社内事情を汲んだノウハウの展開が必要になって来ています。

・1Day開発イベント:研修用の課題を使った設計と実装

コーディングエージェントを使えば、速ければ1時間以内に最低限のものが実装できるようになってきていて、Youtubeの無料動画にも非常に参考になるコンテンツが散見されます。会社がお膳立てした研修を受講してもらうことよりも、必要な人は各自の判断により自助努力で助走してもらったうえで、いきなり担当プロダクトの課題解決に取り組むことに時間を使ってもらう方が、効果的な投資になりつつあります。

結論を端的にまとめると

・対象者の受講が一回りしたこと

・技術の進歩と普及によりニーズが変化してきたこと

により「生成AI徹底理解リスキリング for Developers」については役目を終えました。

この先、AIモデルとAIツールの活用を促進する施策を継続する場合は、

実践的でより社内事情を汲んだ内容でニーズを満たす必要があると思われます。

エンジニア向け「生成AI徹底理解リスキリング」の自己評価

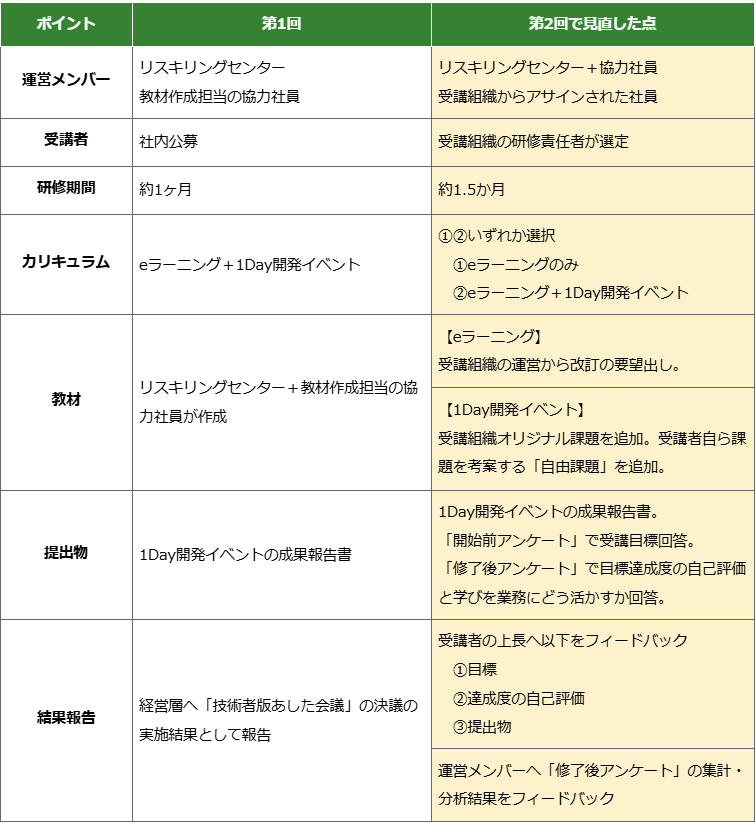

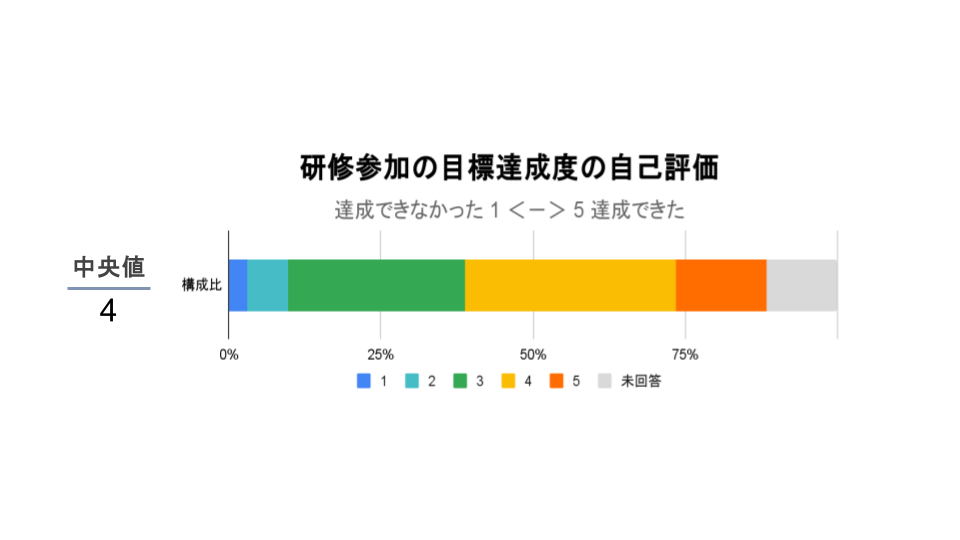

エンジニア向けの「生成AI徹底理解リスキリング」の受講者には、研修開始前のアンケートで目標を回答してもらい、修了後のアンケートで達成度を5段階で自己評価してもらいました。

図:「第5回 for Developers」の修了後アンケート目標達成度

受講者の方に回答してもらってきたように、エンジニア向けの「生成AI徹底理解リスキリング」という施策自体の結果について、5段階で自己評価したいとおもいます。

自己評価「5」

自己評価の根拠は、以下3点の、仕事として当然やるべきことではあっても、私も含め大半の人がやり切れないことを、1年半余りの間、各回の運営メンバーと共に愚直に続け、目に見える成果を創出し、その結果を元に、次に実施すべきことの提言まで出来たことです。

- 思考停止せずにPDCAを回して改善を続け

- 時流と社流に合わせて柔軟に変化対応し

- 結果と成果を可視化して伝える

弊社がミッションステートメントの中に掲げている「有能な社員が長期にわたって働き続けられる環境を実現」というビジョンに対しても、そのために必要な学習の機会を提供するという具体的なアクションを実行できました。

ところで「生成AIで業界を牽引している状態」になりましたか?

「生成AI徹底理解リスキリング」は、全職種向けに実施した「for Everyone」から数えると約2年間実施しました。その間「あした会議」も「技術者版あした会議」も2回開催され、AIに関わる他の様々な全社施策がいくつも決議され、推進されています。

頻繁に「AIドリブン」という言葉が使われるようになり、エンジニア向けAI活用推進の専門組織も新設されました。

これまで「生成AIで業界を牽引する」という目標を掲げてエンジニア向けの施策を実施してきました。

では、目標にどこまで近づけたでしょうか?

「21世紀を代表する会社を創る」という弊社のビジョンと同様に、自ら測れるものでもないと思うので、「生成AIで業界を牽引する」ことができているか?ということについては、自己評価はせずにおきます。

この記事をご覧になった方から、どこかでお会いした時に客観的な評価を教えていただけると幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

「次に実施すべきこと」が実現できて、一区切りついたらまたこちらで報告したいと思います。

【参考】関連記事

- [2024年2月7日]【完全解説】サイバーエージェントの生成AI戦略

- [2024年10月31日]AIの発展をサイバーエージェントの競争力とするために

- [2024年12月20日]2025年末には全エンジニアの半数がAIを駆使できる開発組織に。「生成AI徹底理解リスキリング」1年目の成果を振り返る

- [2023年11月6日]サイバーエージェント、全社的なAI人材育成に向けて「生成AI徹底理解リスキリング」をスタート

- [2023年12月23日]全社員・役員が受講!「生成AI徹底理解リスキリング」 – 6300名、99.6%完了の裏側

- [2024年3月27日]約1カ月の研修期間でエンジニア社員がLLMを組み込んだ機能を大量に実装出来た理由 |生成AI徹底理解リスキリングの第二弾について

- [2024年4月2日]入社19年目にして初めて会社公式の技術ブログを書いた理由

- [2024年4月9日]平均年齢33.3歳の会社でやっているリスキリングとは?

- [2024年10月21日]3か月の研修の間に1人も離脱することなくオリジナルの研修カリキュラムを受講した社員がLLM活用のプロフェッショナルとしての成長が出来た話|生成AI徹底理解リスキリングの第三弾

- [2025年8月1日]生成AI最前線企業が設計する、AIネイティブ時代の新卒エンジニア研修

- [2025年10月24日]普段は開発作業をやってないベテラン社員が、コーディングエージェントを使ってみたら、これは朝会や月イチ面談や表彰や懇親会とかやらなくても、なんでも引き受けてくれて、とても頼りになる仕事仲間だねと思った話

- [2025年11月13日]AIと協業する未来のために何に注力すべきだと感じますか?